年末に「第九」は日本発祥の文化(写真/アフロ)

年末といえば、ベートーベンの交響曲第九番。いつかはオーケストラの演奏会で体験してみたいけど、なかなかハードルが高くて二の足を踏んでいるという人も少なくないはず。そこで、読売日本交響楽団(以降、読響)コンサートマスターの小森谷巧さんに、オーケストラ演奏会のいろはを聞いた。

まず、気になるのがドレスコード。正装をしなくてないけないのでは…と思う人もいるかもしれないが、これといった決まりはなく、ジーンズでは追い出されるなんてことはない。

「欧米では、正装でないと入れないところも一部残ってはいるようですが、日本の場合、服装はカジュアルでいいので、気軽に聴きに来てほしいですね」(小森谷さん)

とはいえ、せっかくの機会だけに、ドレスアップしてくる人が多いのが実情。女性はドレスを着る必要はないが、ワンピースやジャケットを身につけ、おしゃれして出かけてみて。

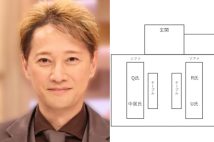

平日の演奏会は19時からスタートすることが多く、終わりはだいたい21時頃。空腹でお腹が鳴ってしまうこともあるので事前に食べて行く方がよい。

会場のロビーに、ワインなどのお酒や軽食の販売コーナーを設けているところがかなり増えてきたので、始まる前や休憩時間などに利用して、ぜひ大人のハイソな時間を楽しんで。

そして、難しそうなのが拍手のタイミング。基本的に1つの曲なら楽章と楽章の間では拍手をせず、最終楽章が終わってから。もちろん、演奏中は静かにしていることが鉄則だ。

「スタンディングオベーションが起きると、私たちも心底うれしくなります。日本では、拍手をする場合も控えめなかたが多いのですが、素晴らしい演奏だと思ったら、おしみない拍手を送ってくださると演奏家たちは喜びますよ」(小森谷さん)

ちなみに、かけ声は日本でも「ブラボー」(伊語で賞賛する際に発する言葉)と言うのがお約束となっている。

そして小森谷さんも出演する『読売日本交響楽団「第九」特別演奏会』が東京オペラシティコンサートホールで12月26日に開催される。年末といえば「第九」といった感じだが、意外にもこの文化は日本が発祥の地。いくつか説があるが、有力なものとして戦後、財政難だったオーケストラが客寄せのために12月に第九を演奏したところ、大反響を呼んだ。以降、日本では年末、第九を演奏することが恒例となった。

「ヨーロッパでは第九を演奏するところは少なかったのですが、日本での習慣がいつしか海を渡り、今では年末年始に演奏する機会が増えています」(読響制作部主任の大久保広晴さん)

※女性セブン2017年1月5・12日号