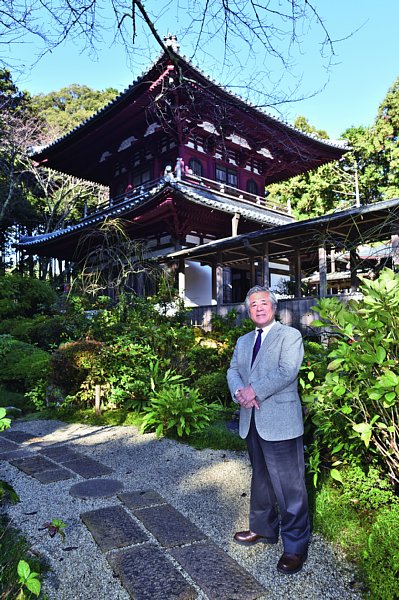

井伊家の菩提寺、龍潭寺の開山堂の前に立つ松平定知氏

2017年のNHK大河ドラマ『おんな城主 直虎』の主人公は井伊直虎だ。井伊家といえば彦根藩を思い浮かべる人も多いが、直虎が拠点としたのは、井伊家発祥の地でもある井伊谷という地域。現在の静岡県浜松市北部に残る直虎ゆかりの場所と直虎の人物像を歴史通で知られる元NHKアナウンサー・松平定知氏の案内で紹介する(談/松平定知)。

* * *

江戸末期、幕府大老として開国政策を断行した第15代彦根藩主、井伊直弼(なおすけ)。初代藩主直政は家康を支えて徳川政権樹立に貢献し、「徳川四天王」筆頭格と讃えられた。時代の変革期にかくも大きな役割を果たした井伊家は、実は断絶の危機に瀕したことがあり、それを救ったのが「おんな城主」直虎だ。

時は戦国、井伊家は有力大名今川氏の重臣で、遠江国引佐郡井伊谷(とおとうみのくにいなさぐんいいのや/現在の浜松市北区引佐町井伊谷)の領主。その第22代当主直盛の一人娘として直虎は生まれた。生年、幼名は不詳だ。

男子が生まれず、宗家が途絶えてしまうため、直盛は、その叔父直満の長男直親を直虎の許婚として家に迎えた。直親9歳のときである。ちなみにこのアイデアを考えたのは、直虎の祖父の弟、すなわち大叔父で、井伊家の菩提寺龍潭寺の住職となっていた南渓和尚。彼は井伊家の知恵袋で、井伊家が危機を迎えるたびに乗り越えるための策を編み出した。

ところが、直満と不仲だった井伊家の家老小野政直が、直親が宗家の跡取りになることに反対し、なんと「直満と(その弟の)直義が謀反を起こそうとしている」と今川義元に讒言。それを信じた義元により、直満、直義は自刃させられてしまう。天文13(1544)年のことだ。直親にも累が及ぶのではないか──それを恐れた南渓和尚は、ツテを辿り、直親を南信州の寺にかくまってもらう。

“亡命”は10年に及び、その間、直親の居所は許婚である直虎にすら秘密にされた。直虎は直親の無事を祈りつつも、悶々とした日々を送ったはずだ。直虎には別の縁談が持ちかけられたが、断わっている。直親に操を立てたのだ。なんと健気なことであるか。

結局、悲嘆に暮れ、直虎は龍潭寺に出家を決意する。そのとき再び知恵を出したのが南渓和尚。直虎がいつか跡取りになる可能性も考え、二度と還俗(げんぞく)できない尼ではなく、還俗できる坊主になるよう勧め、代々井伊家の跡取りが名乗った「次郎」に男であることを示す「法師」を合わせた「次郎法師」と名付けたのである。