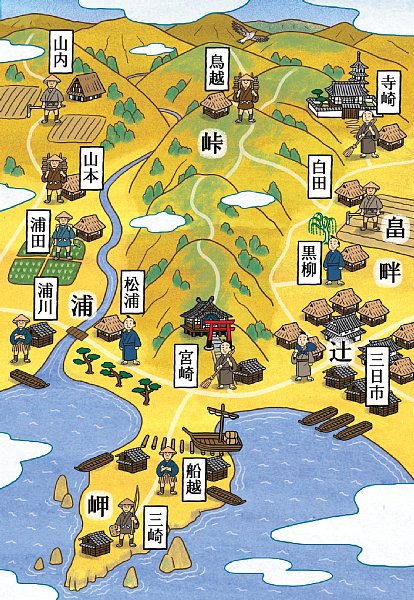

多くの名字が生まれたと推測される室町時代の集落イメージ

NHK『人名探究バラエティー 日本人のおなまえっ!』に出演する姓氏研究家の森岡浩氏が近著『名字でわかる あなたのルーツ』で日本人の名字がどのように生まれたか解説している。名字が生まれた中世から近世にかけて人口の9割を占めたのは農民であり、農村の風景には名字のルーツが詰まっている。

別掲のイラストは、多くの名字が生まれたと推測される室町時代の集落だ。「山」に囲まれた「谷」で「川」や「池」を利用して「田」を作り、「稲」を育て、「米」を収穫した。どこにでもある里山の風景がさまざまな名字を生み、上記のような文字がよく使われた。水田にしにくいところは「畑・畠」にした。「畠」の字を分解して「白田」ともいった。

田んぼの境界線を「くろ」といい、「畔」という漢字をあてた。この場所に柳の木を植えたのが「畔柳」で、のちに「黒柳」に変化した。

山の中腹まで開墾し、そこに住んだのが「山中」や「山内」。麓には道が通り、「山下」には家が並ぶ。山の麓は薪(まき)を取るのに便利なうえ水も得やすく、当時の人には住みやすい場所だった。この場所は「山本」「山元」でもある。中国地方に多い「山根」も同じ。

山の稜線の張り出した所は「山崎」で、神社があれば「宮崎」、寺があれば「寺崎」だ。この「崎」が直接海に落ち込んでいるところは「うみ」の「さき」で「みさき」といい、「岬」や「三崎」と書いた。

道が山を越える一番高いところは「峠」である。中国地方では「たお」といい「田尾」や「垰」と書いた。鳥が山を越える場所も決まっており、そこを「鳥越」という。また、半島で陸地の幅の狭いところを船を曳いてショートカットしたところが「舟越・船越」である。

道が交差するところは「辻」で、「三」のつく日に市が立てば「三日市」、「五」のつく日に立てば「五日市」という。

江戸時代には農民の集落を「村」、商人の集落を「町」といった。漁村は「浦」とも呼ばれ、「村」は「郷」といわれることもあった。リアス式海岸が続く長崎県では、「浦」「浦川」「浦田」「大浦」「松浦」「田浦」など、「浦」のつく名字が多い。

イラスト■スズキサトル

※森岡浩・著『名字でわかる あなたのルーツ』より