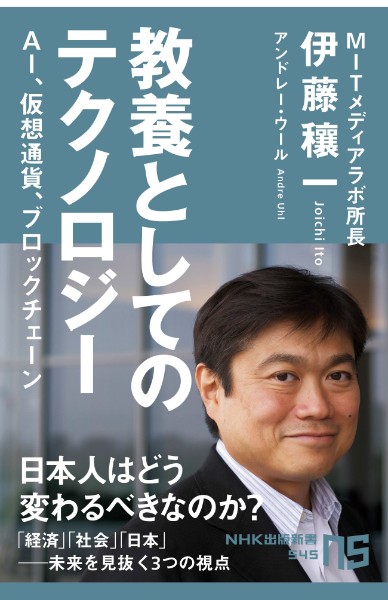

『教養としてのテクノロジー AI、仮想通貨、ブロックチェーン』/伊藤穰一、アンドレー・ウール・著

【書評】『教養としてのテクノロジー AI、仮想通貨、ブロックチェーン』/伊藤穰一、アンドレー・ウール・著/NHK出版新書/780円+税

【評者】岩瀬達哉(ノンフィクション作家)

テクノロジーは、使いこなすための便利な道具から、人間を取り囲む環境へと姿を変えてしまった。適応できなければ不自由を強いられ、活動範囲をどんどん狭くする。合理性と利便性を追求するこの環境は、スマホの画面をすべらせる指先たった一つで、さまざまな情報を呼び出し、世界とつながる 「サイバースペースという心の新しい住処」まで提供するようになった。

そしていまや、集積された技術とビッグデータによって、「人工知能(AI)が人類の知能を超える転換点」に迫りつつある。「教養」としてのテクノロジーを理解していないと、置いてきぼりを食う。

マサチューセッツ工科大学で「人間とコンピュータの協調」を研究している「メディアラボ所長」の著者は、「そもそも人間とは何か?」という根源的な問いに立ち返り、人とテクノロジーとのこれからの関係性をやさしく解説する。その視点は、環境の変化に流され、守るべき倫理を見失うことへの謙虚な恐れに裏打ちされている。

「科学技術の進歩により、人間が持つ足よりも能力が高い『義足』が登場」したことで、パラリンピックがオリンピックを超える可能性が出てきている。しかしSF世界を彷彿とさせるあらたなテクノロジーが身体と感性の「拡張者」を次々と生み出せば、「何をして良くて、何をしてはいけないのか、ということを決めていくことは非常にむずかしい」。ひとつ判断を誤れば、社会における人間の役割を奪い、その存在意義を希薄にしてしまうからだ。

ビットコインに代表される仮想通貨にしても、「仮想空間に独立した国」を創造し、より自由な取り引きをめざしたものだった。だが、「きちんとしたガバナンス」がなかったために、 「『利益』ありきの投機」の手段となってしまっている。テクノロジーをコントロールする手法を、著者は「自然や環境とのつながりのなかに」見出す。自然と人間の共生に役立ってこそ、価値と意味を持つものだからだ。

※週刊ポスト2018年6月29日号