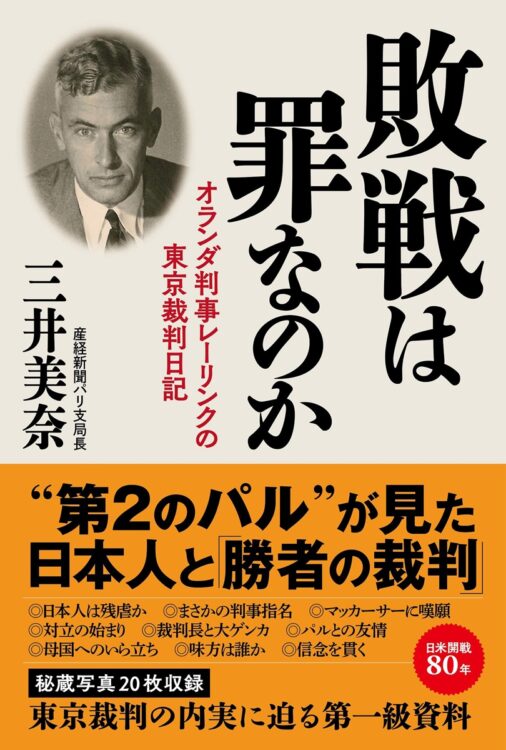

『敗戦は罪なのか オランダ判事レーリンクの東京裁判日記』著・三井美奈

【書評】『敗戦は罪なのか オランダ判事レーリンクの東京裁判日記』/三井美奈・著/産経新聞出版/1870円

【評者】平山周吉(雑文家)

東京裁判の十一人の判事のうち、インドのパル判事に匹敵する存在は、オランダのレーリンク判事であろう。

来日時は三十九歳と圧倒的に若い。裁判の審理内容に最も精通し、日本と日本人を知ることにも貪欲に取り組んだ。その結果、多数派判決に異議をさしはさむ独自の判決を書く。オランダ政府の圧力に抗し、帰国後の再就職の不安も抱えながら、それでも良心と公務の両立を模索する。三年間の日記と妻への手紙などをふんだんに引用し、著者・三井美奈が描き出すのは、占領下日本を見つめる「レーリンク氏の生活と意見」である。

裁判の本ではあるが、堅苦しい本ではない。補欠で選ばれた人事だが、本人は「映画の主人公になったようだ」と興奮して日記に記した。遠い異国への赴任は、妻とは別に進行中の女性関係の清算でもあった。

小津映画「早春」の池部良は、岸惠子との関係を清算し、淡島千景との夫婦関係を転勤先で修復しようとする。長身二枚目のレーリンク判事がここで池部良と重なる。レーリンクの場合、妻子同伴が許されず、単身赴任を余儀なくされる。妻からの手紙は、なかなか嫉妬深そうだ。

日本到着は開廷の二ヶ月前だった。京都奈良の古都を満喫し、茶の湯もお茶屋も体験する。

「芸者は歌い踊り、判事たちも靴下姿で一緒に踊った。へんてこな世界だ」と日記にはある。広島は飛行機で空から見て、撮影した写真を日記に貼り付けた。「惨めに荒廃した場所」はショックだったのだろう。

ファン・プールヘースト『東京裁判とオランダ』(みすず書房)は、「彼の手紙や文章に、原爆のもたらした悲惨な結果について、とくに触れた部分がないのは意外」とするが、そんなことはない。マッカーサーが会食の席で原子爆弾の威力を滔々と語る姿を、レーリンクは冷ややかに見ている。

パル判事との間に築かれた友情と連帯は、本書の中核部分を形成する。法廷で隣に座るパルの存在抜きには、レーリンクの独自意見提出はなかったからだ。

※週刊ポスト2021年10月15・22日号