『コロナ後の世界』著・内田樹

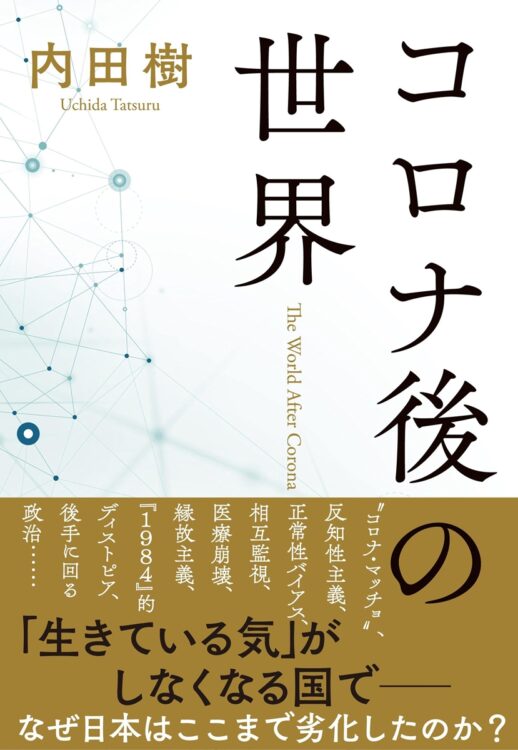

【書評】『コロナ後の世界』/内田樹・著/文藝春秋/1650円

【評者】関川夏央(作家)

コロナ禍はまだつづく。傲慢な人類に天が与えた試練なのか変異株がつぎつぎ出現する。人が人を恐れる状況は終らない。内田樹は、コロナ禍の日本で、長く忘れられていたアルベール・カミュ『ペスト』の文庫版が百万部も売れたことに注目した。

アルジェリアの港湾都市でペストが流行したとき、市民は「保健隊」を組織、グランという名の下級役人は真っ先に志願する。彼は「特に英雄的なことをしようと思ったわけではなく」「ただ、市民の義務として」「何ごとでもないように」命の危険の高い仕事を引き受け、事態が終息すればまた「何ごともなかったように」私生活に戻っていく。

「保健隊」は大戦中のレジスタンスの比喩だが、グランはカミュが実際にそこで出会った活動家像をもとに造形した人物である。内田樹は、自分よりも自分が属する集団のために命を張るグランのような人を「市民」といい、「中産階級」といい、「大人(おとな)」というのだと強調する。その「大人」が日本にはまったく足りない。「かわいい」を合言葉に、この四半世紀の日本では日本人全体の「子ども」化が進んだ。「少女」化といってもいい。

「自分たちにはもう現実を変える力はない」という無力感に襲われた日本人は、ほとんど無意識のうちに、公共の利益より自分の縁故者の利益を優先させる安倍長期政権を支えた。そうして、中産階級が空洞化すればするほど統治システムは安定するという史上初めての奇現象を導いた。

それを正常化させるのはグランのような「市民」だ。加えて、一九六〇年代までの日本にはたしかにあった、知識と資材の共有を重んじる「コモン」という考え方ではないか、と著者はいう。

内田先生の口調は、いつにも増してはげしいが、それは七十歳を超えたせいというより、日本の現状への強烈な危機意識ゆえだろう。それほどまでに、この四半世紀の日本の凋落ぶりは劇的だったということだ。

※週刊ポスト2021年12月24日号