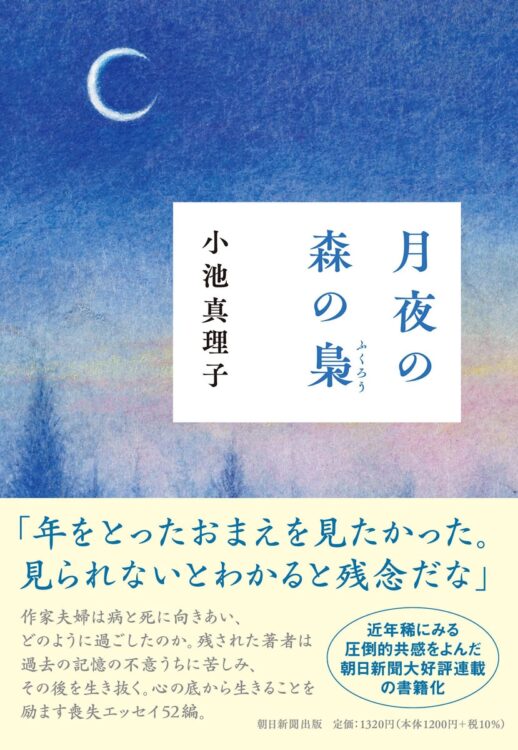

『月夜の森の梟』著・小池真理子

【書評】『月夜の森の梟』/小池真理子・著/朝日新聞出版/1320円

【評者】香山リカ(精神科医)

著者の小池真理子氏も、本書の“主人公”ともいえる夫・藤田宜永氏も直木賞作家。夫妻は軽井沢に居をかまえ、本書にあるように「互いにしゃべり続け、書き続け」という生活を送った。ところがこの文章には続きがある。「うち一人はひと足早く逝ってしまった。」藤田氏は肺がんで70代になるのを待たずに世を去ったのだ。

静かな軽井沢で、小池氏は夫と出会った頃のこと、自分だけが先に直木賞を受賞したときのこと、そしてがんが見つかり、一時は治療が功を奏したが、再発して悪化していったときのことなどを思い出すままに書きつづっていく。ひとつひとつのエピソードがまさに“小説のよう”。でも、小池氏にとってはそれはまぎれもない現実だ。

それにしても、配偶者との死別はこんなに寂しいものなのか、と胸をつかれる。私のいるメンタル科の診察室では、夫が先立って「これからが自分の人生」と笑顔で話すシニア女性にもお目にかかるが、その人たちの心の奥にも「それにしても、さびしい」と繰り返す小池氏のような底知れぬ悲しみが眠っているのかもしれない、と気づかされた。配偶者との死別で味わう感情やその表現方法は、まさに百人百様なのだ。

本書は新聞の連載コラムをまとめたものだが、連載中はさまざまな死別を経験した人たちからのメッセージが届いたという。そして、その無数の読者たちと思いを共有することで小池氏自身も励まされた、とあとがきにある。亡くなった人が遺された人たちどうしをつなげ、「もう少しそっちで生きなさいね」と囁いているようだ。

「ウチ? どっちが先立ってもこんなに悲しむことはないよ」と思う人もいるかもしれない。でも、そんな人にこそ試しに読んでみてほしい。やさしく美しい言葉で語られる悲しみがふと胸に迫り、「もっと配偶者を大事にしよう。自分の健康にも気をつけよう」という気持ちになるだろう。別れの悲しみは誰にでも訪れる。だからこそ生きている時と家族をいとおしみたくなる佳著だ。

※週刊ポスト2022年1月14・21日号