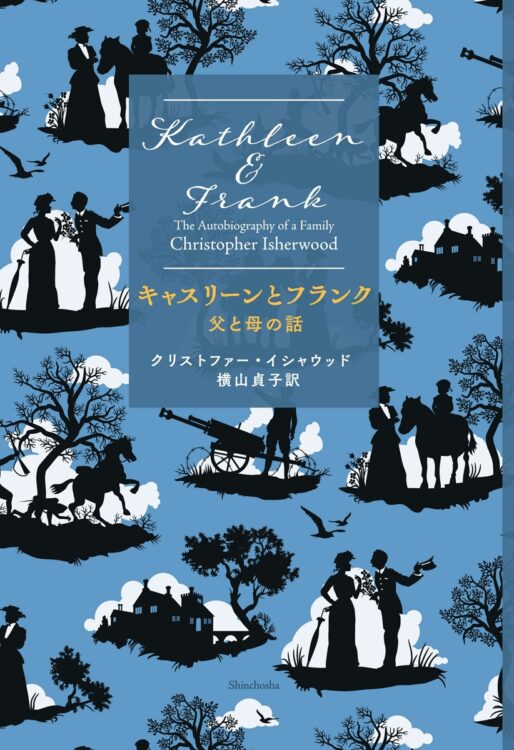

『キャスリーンとフランク 父と母の話』著/クリストファー・イシャウッド

【書評】『キャスリーンとフランク 父と母の話』/クリストファー・イシャウッド・著/横山貞子・訳/新潮社/5390円

【評者】与那原恵(ノンフィクションライター)

上下二段、五三三ページに及ぶ大作である。私は早朝と晩、仕事から離れた時間をあて、数週間かけて読み進めていき、読書の醍醐味を味わった。

原著は一九七一年の刊行。〇四年、英国に生まれ、米国で生涯を閉じた作家、クリストファー・イシャウッドが、母キャスリーンの日記と父フランクの手紙を編集し、読み解いてゆく。自身の記憶も織り交ぜながら、ヴィクトリア朝末期から第一次世界大戦後までの家族の歳月、変わりゆく英国社会を鮮やかに浮かび上がらせる。

キャスリーンは、イングランド東部・サフォーク州のワイン製造業を営む裕福な家に生まれた(日本では明治元年)。一四歳から日記を書きはじめ、一時中断したのち、九一歳で没するまでの日々を克明に記録した。気難しい父親と、少々子どもっぽい母親にも悩まされた彼女だが、文学・美術・演劇に親しみ、旅を重ね、快活で意志的な女性に成長。鋭い観察眼で周囲の人物や社会をとらえた。

一方フランクは貴族の次男。相続資産のない立場で、軍人となったが、絵やピアノがうまく、自由に生きることを望んでいた。キャスリーンと出会い、赴いた戦地の南アフリカ(第二次ボーア戦争)から彼女に手紙を書き、愛を育んでいった。ようやく結婚したふたりは、イシャウッド家所有の築数百年の屋敷に暮らし始める。周囲には平原が広がり、ウェールズの山々を望める田園地帯だ。

第一子として誕生した著者には、この屋敷の記憶があった。一族に先祖たちの話が語り継がれており、幼い彼や弟は「亡霊」を見たことがある。古い屋敷そのものが生命体のように命を長らえてきたのだと思わせる描写が圧巻だ。

家族の平穏な生活は、第一次世界大戦勃発により打ち砕かれる。従軍したフランクは激しい塹壕戦のなか愛妻に手紙を毎日送り、息子の成長を案じていたが、ベルギーで行方不明になった。著者は両親の日記と手紙を通して、反発もした母の内面や、十歳で別れた父の葛藤を知り、自らを肯定する。

※週刊ポスト2022年9月9日号