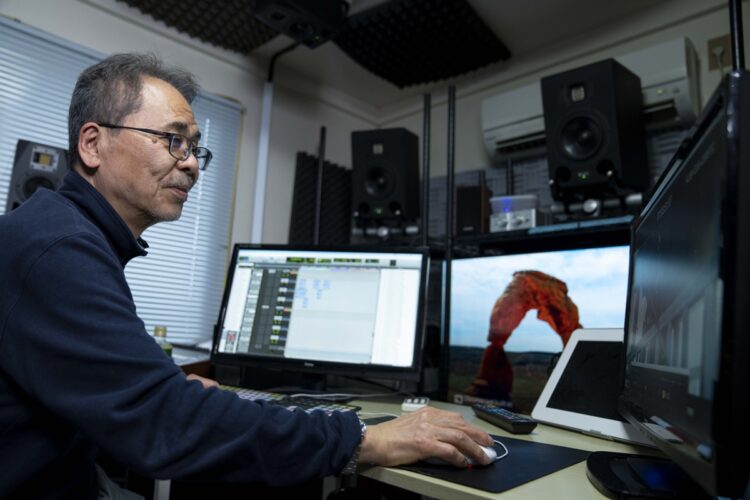

パソコン上で細かく音を組み合わせていく

映画『この世界の片隅に』の後半、舞台となる呉の街は米軍機の空襲に何度も遭う。それに対して日本側は対空砲で迎撃するのだが、この大砲の重低音が劇場では大きく鳴り響いていた。その創作について、映画史・時代劇研究家の春日太一氏が、音響効果担当の柴崎憲治氏に聞いた。

* * *

――以前、私が『この世界の~』を撮った片渕須直監督にうかがったお話ですと、大砲の音を録るために柴崎さんは自衛隊の演習に行ったということでしたが――。

柴崎:実は、たまたま別の作品で自衛隊の演習を見る機会があって、しめしめと飛んでいったんです。それで戦車砲を実際にぶっぱなす音とかを聞いたわけです。空気が振動するんです。震動すると、もう耳をつんざく音になる。何せ三十メーターちょっとぐらいの距離で見ていますから。

実際の音を録るというよりも体感しに行ったんです。音を体感することによって、自分の中でのリアルが見えてくるんですよね。

――実際の体感を、劇中の音にはどのように活かされましたか?

柴崎:空気が振動するということは、低い音をどう使うかが大事になってくるんです。

まず低い音をちゃんと響かせて、どのように音圧を出すか。その周波数帯を選ぶのに苦労しましたね。最終的には、五十から六十、八十ヘルツぐらいの低い音と百から百五十ヘルツぐらいの帯域の音、その二つの音を合わせています。

「低い」と体で感じる音と、耳で感じ取る音って違うんです。五十、六十ヘルツぐらいのものは体感する音です。それをうまく使いながら、少し乾いた音は千ヘルツぐらいの音をきちっと聞かせる。あとはバランスです。音として三つぐらいの要素を全部作っているの。

だから、これは本物を録ってもこういう音にはならないんですよ。