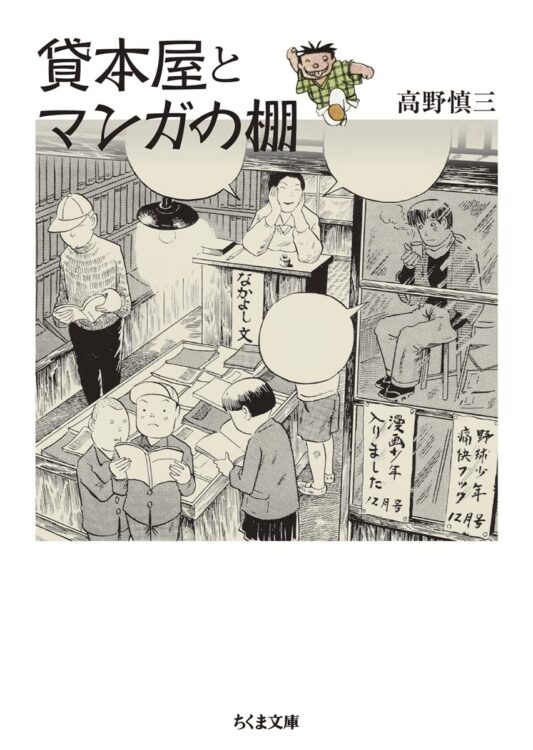

『貸本屋とマンガの棚』(高野慎三著)

【書評】『貸本屋とマンガの棚』/高野慎三・著/ちくま文庫/990円

【評者】川本三郎(評論家)

貸本マンガという陽の当らないマイナーな世界を丁寧に論じている。大変な労作である。

いまでこそ貸本マンガの世界は白土三平、つげ義春、さいとう・たかをら錚々たる才能が輩出した豊かな土壌だったと評価されているが、長く貸本マンガは、児童マンガと違い俗悪なものと批判されてきた。

作品も多くは読み捨てにされ、研究するのに、“原資料”がなかなか手に入らない。図書館にある筈もない。著者はこの「大衆文化の中の下位の枝葉であった」貸本マンガに早くから注目してきた。

貸本マンガを手に入れるために全国各地の古本屋を歩くだけではなく一九七〇年代ごろからまだかろうじて残っていた貸本屋を探しては、収集してゆく。ある時は徳島県の小さな漁村にまで行き、そこの貸本屋で、借り手の少なくなったマンガを譲ってもらう。その努力に頭が下がる。

貸本マンガ屋の最盛期は一九五三年で貸本屋の数は全国で二万数千店あったという(当時の映画館の数とほぼ同じ)。貸本マンガの特色は、児童マンガでは描かれなかった社会の暗部を積極的に主題にしたこと。貧困、戦争の傷跡、犯罪、あるいは自殺も含めた死。

貸本マンガで特に人気のあった白土三平(若い時、血のメーデーに参加したことがある)は『忍者武芸帳』で忍者という歴史の影の存在に光を当てた。石川フミヤスの『見捨られた世界』はマンガの世界ではじめて被差別部落を扱った。

「貸本マンガを戦後史的な文脈のなかで捉え直そうとした」という著者は、貸本マンガがいかに当時の社会状況を反映しているかを読みとってゆく。貸本マンガがたとえ暗くなっても社会の矛盾を描きえたのは、読者が十代後半の町工場や商店で働く勤労青年だったことが大きな要因という。だから貸本屋は零細企業の集中する町に多かったという指摘は興味深い。

※週刊ポスト2022年10月7・14日号