『白装束集団を率いた女 千乃裕子の生涯』/著・金田直久

【書評】『白装束集団を率いた女 千乃裕子の生涯』/金田直久・著/論創社

【評者】大塚英志(まんが原作者)

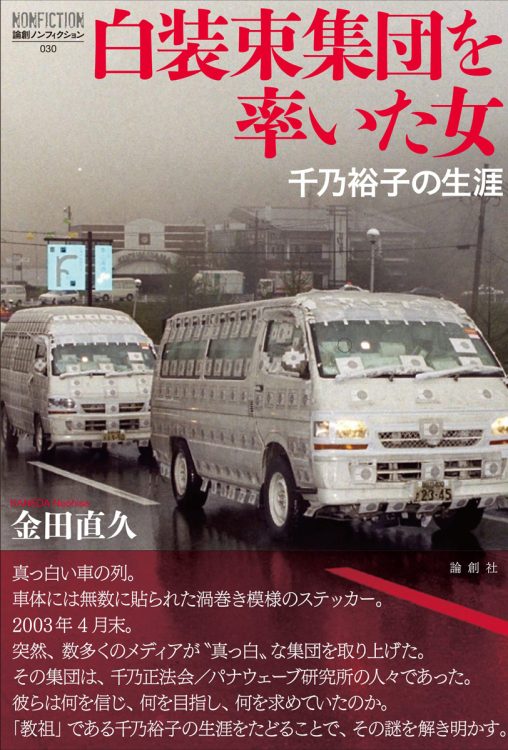

ネトフリのアメドラ『ベター・コール・ソウル』の主人公の兄は電磁波に過敏で、電源を絶った家に住み、携帯電話の持ち込みも許さない。その設定から思い出したのが、テレビのワイドショーで見た記憶のある「教祖」が電磁波を恐れ、行く先を白布で覆い移動する車列で、それは二〇〇三年の春の光景だとこの「教団」の誕生から終焉までを丹念な取材で描く本書で改めて知った。

車列の主は「千乃正法会」と言う。SF作家・平井和正も傾倒した時期がある新宗教GLAから分派した集団で、宗教法人ではなかったようだ。本書は「教祖」である千乃裕子が「天の声」や妄想としてその描き出した世界線の推移を丹念に記述している。

個人的に興味深かったのが、彼女の発することばやセカイの変化の過程だ。サタンやルシファーやミカエルらが善と悪との戦いに配置される、ラノベ・ファンタジー的な世界観が、強烈な「反共」思想に転じ、最後は自身に「敵」が電波攻撃を仕掛けてくるという「陰謀」との戦いへと変化していく。

無論、ラノベ的といってもそれは教義がラノベの影響を受けているのではなく、オカルト雑誌の類から容易に手に入る知識や聖書の断片的な知識からの二次創作という点で、両者の質は近似するだけの話だ。出口王仁三郎『霊界物語』に鬼が赤玉ポートワインを飲むシーンがあったが、新宗教の言説は時々の大衆文化/サブカルチャーの教養をデータベースとする。「元信徒」の千乃の「教義」が「宗教でも科学でも政治でもなくその全て」という回想は、人が「新宗教」や「カルト」に求めるものが何かを案外、正確に言い当てている。

そのラノベ的教養世界に「反共」という冷戦下の思考が接続し、「陰謀」史観の先、テロに向かえばオウム、政治に接近すれば旧統一教会ともなる。だが、千乃裕子は「中核派と民青」、あるいは「北のゲリラ」からの電磁波攻撃の被害を訴え、ハエをも命として愛護しただけだった。その「違い」が何故生じたのか、考えるうえで大事な材料を提供している。

※週刊ポスト2023年3月31日号