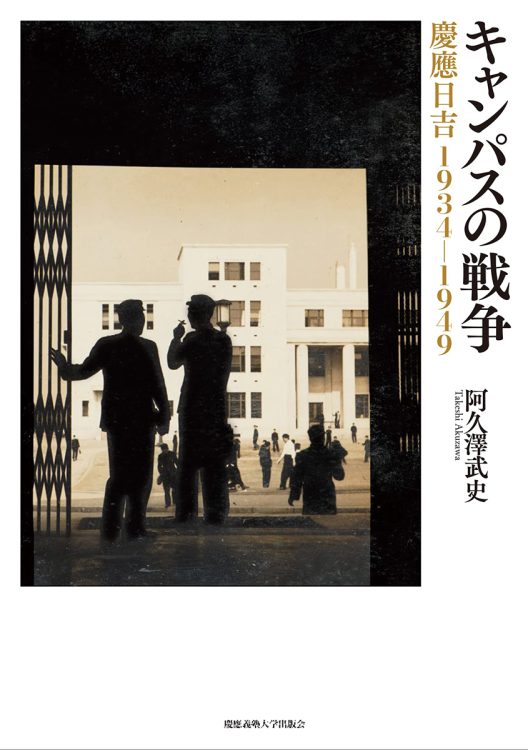

『キャンパスの戦争 慶應日吉1934-1949』/阿久澤武史・著

【書評】『キャンパスの戦争 慶應日吉1934-1949』/阿久澤武史・著/慶應義塾大学出版会/2970円

【評者】平山周吉(雑文家)

「慶應義塾の歴史は日本の近現代史そのものであり、日吉キャンパスには激動の昭和史が凝縮されている」

『キャンパスの戦争』は、日吉台地下壕保存の会会長であり、日吉の慶應義塾高校校長でもある著者が案内する、「昭和モダン」が戦争へと向かう日常と非日常を描き出した好著だ。

昭和九年(一九三四)に開校した横浜市日吉の慶應予科キャンパスは、豊かな自然とアール・デコ建築の校舎があり、理想的な教育環境となるはずだった。旧制高校の蛮カライメージの寮とは対極的な、個室のある寄宿舎も完備された。「規律と自治の精神」が溢れた学び舎は、すぐに時代の波を大きく受ける。断髪令や服装統制が始まり、やがて戦争の時代で学徒出陣へと進む。

日吉キャンパスが他大学と大きく違うのは、自慢の校舎に海軍軍令部第三部(情報部門)が入り、寄宿舎は海軍の連合艦隊司令部になってしまったことだ。さらには地下には巨大な地下壕が急ピッチで建設され、キャンパスは海軍のための「陸の要塞」と化したのである。敗戦後の四年間、こんどは米軍に接収された。

「わずか十一年前に「近世アメリカンスタイル」と形容された校舎が、米兵の兵舎になったというこの皮肉な事実は、この校舎が経験した変転の歴史そのものである」

校舎に通った学生たちの青春にも多くのページが割かれている。堀田善衛や安岡章太郎といった作家ばかりではなく、普通の学生のライフ・スタイル、日米開戦の日の様子など。開戦の報を知らずに登校した暢気者が多いのにびっくりする。『きけわだつみのこえ』の特攻隊員・上原良司もそんな普通の学生だった。

本の中には、『予科時代』というキャンパス・ライフを撮った写真もたくさん載っている。短い青春を定着させた、その写真の空気感はたまらない。撮影者は戦後に民俗写真家となる芳賀日出男だ。芳賀は学徒出陣で海軍航空隊に入り、昨秋、百一歳で亡くなった。

※週刊ポスト2023年5月26日号