血管を若返らせる食品や習慣を医師らに聞いた

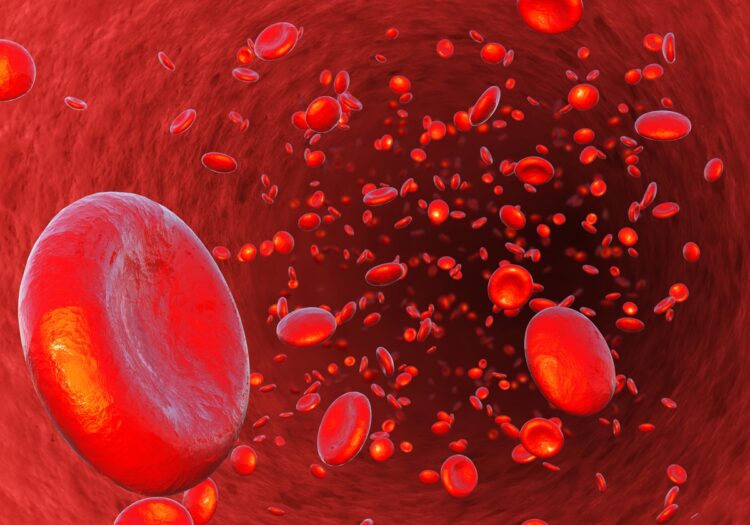

肌のしわやシミと違って、血管の老化は目に見えず、実感するのが難しい。しかし、老いは着実に進行し、肌への血流が悪くなればシミやしわ、抜け毛の原因になる。脳への血流が滞れば記憶力低下や認知症をも招き、ひいては高血圧や脳出血、心筋梗塞など命にかかわる甚大なリスクを招く。血管の老化を予防するための最強の食品と究極の習慣について、専門医と食のプロが全力回答してくれた。

目次

監修・取材

・家光素行さん(立命館大学スポーツ健康科学部教授) ・石原新菜さん(イシハラクリニック副院長) ・大塚亮さん(おおつか医院院長、循環器専門医) ・加藤雅俊さん(薬剤師) ・金丸絵里加さん(管理栄養士) ・佐藤桂子さん(さとうヘルスクリニック院長、肥満外来専門医) ・清水加奈子さん(管理栄養士、フードコーディネーター) ・平柳要さん(医学博士) ・前田あきこさん(管理栄養士) ・望月理恵子さん(管理栄養士)

体内で生成することができないDHAやEPAを多く含む食品は?

摂るべき食品として圧倒的な支持を得て1位に輝いたのは、「青魚」だ。循環器専門医でおおつか医院院長の大塚亮さんが解説する。

「さばやいわしなどの青魚には血管を強くするDHAやEPAなど良質な脂質がたっぷり含まれています。DHAは血管内皮細胞の炎症を鎮める作用が高く、EPAは血管をしなやかにして血圧を下げ、血栓をできにくくします」

管理栄養士の金丸絵里加さんは、DHAやEPAについて食事から摂ることが大切だと強調する。

「DHAやEPAは体内で生成することができない成分なので、魚介類の脂質を主とした食品から摂取するしかありません。新鮮なものを選び、できるだけ早く食べること。脂が調理によって失われないように、生で食べたり汁ごと食べるような工夫も必要です」(金丸さん)

7位の「サーモン・鮭」も、同じくDHAやEPAが豊富な魚として票を集めた。

2位には「大豆」および「大豆製品」がランクイン。なかでも強く支持されたのが納豆。管理栄養士の前田あきこさんは納豆に含まれるある成分に注目する。

「血管内皮細胞のターンオーバーを促進するために大切なのは一酸化窒素です。これを作り出すのがアミノ酸。納豆にはアミノ酸の一種であるアルギニンが豊富に含まれています」

薬剤師で『1日3分!血圧と血糖値を下げたいなら血管を鍛えなさい』の著書もある加藤雅俊さんも続ける。

野菜は抗酸化作用がある成分を多く含むものがおすすめ

野菜からは、「トマト」、「ブロッコリー」、「玉ねぎ」がベスト10に食い込んだ。

管理栄養士の望月理恵子さんが言う。

「トマトには抗酸化作用の高いビタミンC、β-カロテン、リコピン、毛細血管を強くするケルセチンなどが豊富。また、血圧を低下させ血管の負荷を防ぐアミノ酸の一種『GABA』も含みます。旨み成分のグルタミン酸も多く、少ない塩分で調理できる優れものです」

ブロッコリーや玉ねぎも抗酸化作用のある成分を多く含むことが評価された。

「ブロッコリーには抗酸化作用が高いβ-カロテン、ビタミンEが多く、血管を元気にしてくれる。また、玉ねぎに含まれるアリシンは血液をサラサラにして血流改善に役立つといわれています」(金丸さん)

専門家たちが声を揃える「抗酸化作用」は、血管の若返りにおいて大きなキーワードだ。イシハラクリニック副院長の石原新菜さんが解説する。

「私たちは生きていくために酸素を取り込んでいますが、その一部は活性酸素になって体を酸化させます。酸化とはつまり“サビる”ことで、活性酸素が増えると毛細血管を傷つけ動脈硬化を促進する。この活性酸素の働きを阻止し、酸化を防ぐのが抗酸化作用です」

その点で、11位の「しょうが」も見逃せない。自身の1位に挙げた医学博士の平柳要さんが言う。

「主要成分のジンゲロールやショウガオールが酸化ストレスを軽減し、一酸化窒素の合成を増加させます。さらに慢性炎症を軽減し、血中脂質や血小板凝集、血圧にも好ましい効果をもたらすなど多角的に動脈硬化を予防、改善してくれます」

血管の若返りに役立つ習慣ランキングの1位は?

では、日々の生活習慣ではどのようなことを意識すればいいか。2位に倍近くの差をつけて1位となったのは「有酸素運動」だ。加藤さんはとりわけウオーキングの重要性を説く。

「家の周辺や近所を散歩するだけで充分ですが、その際には腕を振って歩き、早歩きを取り入れ、坂道や階段を使うことなどを意識するといい。歩くのとほぼ速度が変わらないスロージョギングもおすすめです」

大塚さんも重ねる。

「ウオーキングや水泳などを、少し汗ばむ程度の負荷をかけながら30分以上、週3回続けること。こうした有酸素運動には、血管内皮細胞の機能改善効果が認められています」

運動ではほかに、4位に「筋トレ」、5位に「ストレッチ」がランクインした。

「ストレッチをすると筋肉や腱とともに血管も一緒に伸ばされるので、血管の柔軟性が高まります」(石原さん)

ただし、無理な運動は禁物。さとうヘルスクリニック院長で肥満外来専門医の佐藤桂子さんはこう注意を促す。

「自己流で筋トレを行うと体を痛める可能性があるので、最初はトレーナーなどの指導を受けながら行う方がいいでしょう。年齢が進んだら関節に負担をかけないことが大切です」

高血圧は動脈硬化の原因となり血管の老化を進行させるが、塩分の過剰摂取は直接的なトリガー。つまり3位の「減塩」は血管の若返りに大切な習慣となる。

「血圧が高いと血管内皮細胞に傷がつき、血管の弾力が失われます」(望月さん)

一方、加藤さんは血圧の下げすぎにも警鐘を鳴らす。

「血圧が低すぎると血流が悪くなり、血管が弱くなってしまう。血圧が高めの人の方が長生きしているというデータもあるので、薬で無理に下げる必要はありません」(加藤さん)

充分な睡眠で血管の修復機会を。ストレス発散も重要

食品では血管老化の大敵に「酸化」が挙がったが、それに匹敵するのが「糖化」。酸化がサビなら糖化はコゲで、防ぐためには10位につけた「糖質を摂りすぎない」ことを意識したい。

「血糖値が高いのは、例えるなら金平糖が血管を流れているような状態。毛細血管を傷つけ、動脈硬化を促進させます。糖質の過剰摂取を避け、血糖値上昇を抑える食事法を心がけましょう」(石原さん)

「質のいい睡眠」が2位、「入浴」が8位に入ったように、誰もが毎日行っていることこそが重要なポイントになる。

「睡眠中には成長ホルモンとメラトニンという、血管の修復およびメンテナンスにかかわるホルモンが分泌されるため、充分な睡眠が欠かせません」(管理栄養士でフードコーディネーターの清水加奈子さん)

入浴では、38~40℃のぬるめのお湯に、ゆっくりつかることが大切だと望月さんは話す。

「適度な温度での入浴には、血管内皮の機能を高める効果や血栓予防効果が期待でき、丈夫な血管づくりをサポートしてくれます」

いい睡眠と入浴は、5位の「ストレスをためない」にも通じることだ。立命館大学スポーツ健康科学部教授の家光素行さんがアドバイスする。

「ストレスで交感神経が刺激されると、血管が収縮し高血圧の原因となるので、心臓や血管への負担が大きくなります。カラオケや旅行、スポーツなどでストレスを発散する生活を送りましょう」

ストレス発散の方法にもなり、血管の若返りにもつながる習慣はほかにも「よく笑うことで、血管を拡張させ血圧を下げる効果がある」(大塚さん)、「おしゃべりは血流をよくし脳の疾患率を下げる」(加藤さん)などがある。

健康的な生活を意識することは、血管を意識すること。強くしなやかな血管を手に入れてこそ、健康長寿への道が開けるのだ。

心臓が「ポンプ」ならば、送り出される血液や酸素、栄養素を全身に運ぶ「パイプ」の役割を果たすのが血管だ。ポンプだけを鍛えてもパイプが劣化していれば意味がない。いつまでも強くしなやかな血管を作るためにできることは何か。

血管を若返らせる「最強の食品」ランキング

順位/食品/得点/主な理由

1位/青魚/66

「いわしやさばには抗炎症作用のあるオメガ3脂肪酸が多く含まれ、動脈硬化を防ぐ」(平柳さん)、「小さい魚ほど海洋汚染の影響が少ないので小魚がよりよい」(佐藤さん)、「DHAやEPAは脂肪に含まれるため酸化しやすいのが欠点。新鮮なものを選んで」(金丸さん)

2位/大豆・大豆製品/51

「大豆は一酸化窒素を作るアルギニンを含む」(前田さん)、「ナットウキナーゼが血管内の血栓を溶かし発生を防ぐ効果や、血栓を溶かす酵素の働きを促進する効果も」(大塚さん)、「ナットウキナーゼは末梢血管の血流をよくし血管の負担を軽減する」(清水さん)

3位/トマト/25

「カロテノイド色素のリコピンが豊富で、抗酸化作用が強く血管の老化を防ぎ、強くする」(清水さん)、「強い抗酸化作用を持つファイトケミカルであるリコピンを含む」(大塚さん)、「リコピンやβ-カロテンによる抗酸化作用があり、血管の老化を予防する」(家光さん)

4位/酢/23

「大さじ1~2杯を継続的に摂ることで内臓脂肪の減少や、血圧を低下させる効果がある」(金丸さん)、「酢酸には血液をサラサラにし、血糖値や血圧を下げる効果が。特に黒酢は玄米を長く発酵させて作るので普通のお酢よりも抗酸化作用が強く、アミノ酸が豊富」(石原さん)

5位/ブロッコリー/22

「抗酸化作用が強いビタミンCやβ-カロテン、ビタミンE、スルフォラファンが多く含まれ血管を丈夫にする」(望月さん)、「ブロッコリーの新芽であるブロッコリースプラウトには抗酸化作用の働きを持つ成分であるスルフォラファンがより多く含有される」(前田さん)

6位/緑茶/19

「カテキンが含まれ、抗酸化作用やLDLコレステロール値を低下させる効果がある」(家光さん)、「血糖値上昇を防ぐ効果があり、食事中に飲むといい」(石原さん)、「緑茶に含まれるエピガロカテキンガレートは過剰な活性酸素の生成を防ぎ、炎症を抑制する」(平柳さん)

7位/オメガ3系油、卵、玉ねぎ、サーモン・鮭/18

「亜麻仁油やえごま油などオメガ3系の油は一部が体内でDHAやEPAに変換され動脈硬化を防ぐ」(金丸さん)、「卵はアミノ酸スコアもプロテインスコアも人間の体に必要充分な量が含まれるダントツの食材」(加藤さん)、「玉ねぎには血液中の抗酸化力を高める効果のあるケルセチンが含まれる」(大塚さん)、「鮭はDHAなどの脂肪酸が豊富で、強力な抗酸化作用を持つアスタキサンチンや、血行をよくするナイアシンも多く含まれる」(望月さん)

11位/ナッツ類、しょうが/15

「ナッツ類は、活性酸素が引き起こす血管内皮機能障害を予防するのに必要な抗酸化作用を持つビタミンEを多く含む」(大塚さん)、「しょうがの辛み成分であるジンゲロールやショウガオールには、抗酸化作用があり動脈硬化の予防につながる。また血管を拡張する働きや血液をサラサラにする働きもある」(石原さん)

13位/ココア・高カカオチョコレート、海藻類/11

「カカオ製品に含まれるカカオフラバノールは血管の内皮機能や血小板機能および血圧の改善が実証されていて、動脈硬化の予防が期待できる」(平柳さん)、「血管へのダメージとなる血糖値上昇抑制のためには、腸内環境を整えることも必要。海藻は水溶性食物繊維を多く含み、腸内細菌のえさとなって腸内環境を改善してくれる」(金丸さん)

血管を若返らせる食品の1位は青魚。スコアは66点。2位は大豆

血管を若返らせる「究極の習慣」ランキング

順位/習慣/得点/主な理由

1位/有酸素運動/75

「運動は糖を消費し、血管をやわらかく若返らせることができる」(金丸さん)、「ウオーキングや水泳など関節を大きく動かす運動が◎」(前田さん)、「軽い運動の継続は血圧を安定させ、血管への負担を軽減する」(清水さん)、「一酸化窒素を増やし血管を拡張する」(石原さん)

2位/質のいい睡眠/46

「睡眠時間が7時間より短いと動脈硬化のリスクが高まる」(家光さん)、「慢性的な睡眠不足は心血管疾患の発症リスクを高め、睡眠時間が短くなると炎症の原因となる酸化ストレスが増大し血管内皮機能障害を引き起こす」(大塚さん)

3位/減塩/42

「塩分の過剰摂取は血圧が上昇し、血管に負担をかける」(清水さん)、「塩分の摂りすぎは血管内皮細胞を傷つけて機能が低下し、血管の弾力が失われ動脈硬化リスクを上げる」(望月さん)、「女性の場合、1日あたりの塩分摂取量は6.5g未満を目標に」(前田さん)

4位/筋トレ/25

「背中、胸、脚などの筋肉を鍛えることで強い血管を作る。過度になりすぎないよう無理のない範囲で」(加藤さん)、「年齢とともに衰えがちな筋肉を鍛えることで運動機能と血流が高まる。有酸素運動と組み合わせることで一層の血管病予防効果が期待できる」(金丸さん)

5位/ストレッチをする、ストレスをためない/24

「血管も筋肉でできているため、弾力性を維持するためにもストレッチが有効といわれる。呼吸は止めずに息を吐くことを意識して」(金丸さん)、「ストレスがたまると交感神経の働きが高まり血管を収縮し血圧を上昇させるので、うまく発散させることが大切」(家光さん)

7位/禁煙/23

「喫煙が全身の血管の動脈硬化を進展させることが明らかになっており、ニコチンは血管を収縮させ、血管の壁に傷をつけるなどダメージを与える」(望月さん)、「喫煙は活性酸素などさまざまな有害物質により、血管内皮細胞を傷つける」(大塚さん)

8位/入浴/21

「入浴して手足を温めると血管が広がり血流が増加、血管内皮の機能を高める」(清水さん)、「ヒートショックプロテイン(HSP)が出ることで、代謝が上がり血糖値やコレステロール値が下がる。アンチエイジング効果があり、血管の若返りにもいい」(石原さん)

9位/水分を摂る/17

「体内に充分な量の水分があれば血流がよくなり、血管のダメージを減らし、体内の血液循環も正常になる。ミネラルウオーター、無塩のトマトジュース、緑茶などがおすすめ」(望月さん)、「水分が不足すると血液がドロドロになり、詰まりやすくなる」(佐藤さん)

10位/糖質を摂りすぎない/16

「過剰な糖質摂取により最終糖化産物(AGEs)を生成し、強烈に血管内皮細胞を破壊する」(大塚さん)、「体の糖化は血管のみならず、全身の老化を早める」(佐藤さん)、「糖質の過剰摂取は血糖値を高めるので、上昇をゆるやかにする食事法が大事」(石原さん)

11位/規則正しい生活/10

「夜型生活や不規則な生活などで体内リズムが崩れるとインスリン分泌機能が異常をきたし、高血糖になりやすい。朝型生活を心がけることで、丈夫な血管を作ることができる」(望月さん)、「生活習慣を整えることで、体内環境が正常化される」(佐藤さん)

血管を若返らせる習慣の1位は有酸素運動。スコアは75点。2位は質の良い睡眠

以下の10人の「専門医」と「食のプロ」におすすめの食品と習慣を挙げてもらい、1位を10点、2位を9点、3位を8点、4位を7点、5位を6点として集計。それぞれ10点以上を掲載。

・家光素行さん(立命館大学スポーツ健康科学部教授) ・石原新菜さん(イシハラクリニック副院長) ・大塚亮さん(おおつか医院院長、循環器専門医) ・加藤雅俊さん(薬剤師) ・金丸絵里加さん(管理栄養士) ・佐藤桂子さん(さとうヘルスクリニック院長、肥満外来専門医) ・清水加奈子さん(管理栄養士、フードコーディネーター) ・平柳要さん(医学博士) ・前田あきこさん(管理栄養士) ・望月理恵子さん(管理栄養士)

※女性セブン2024年3月14日号