なぜ伊丹十三作品はネットフリックス配信をしないのか? 宮本信子、会長、社長が明かす「伊丹プロダクション」の経営方針

伊丹プロダクションで社長を務める伊丹・宮本夫妻の次男・池内万平

宮本信子は女優として、そして妻として伊丹十三を支えてきた(撮影/塩原洋)

夫婦で警視庁を訪ね『ミンボーの女』(1992年)の取材をした(写真/共同通信社)

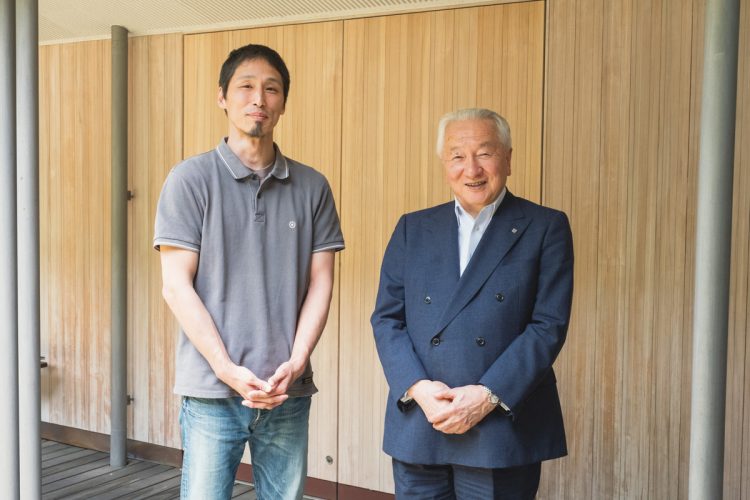

次男の池内万平氏(左)と伊丹プロダクション会長の玉置泰氏(右)

大江健三郎(前列左から2人目)の小説『静かな生活』は義兄である伊丹(前列一番左)が映画化した

妻であると同時に伊丹映画の顔として支えてきた宮本信子は敬意を込めて「伊丹さん」と呼ぶ

「(伊丹さんは)アドリブはもちろんのこと、セリフの“てにをは”を変えるのも絶対に許さないんです」(宮本)

「映画監督をするようになってからは、ともかく『自分の好きなものにやっと巡り合った』と言っていました」(宮本)

「スタッフの皆さんも自分たちは『伊丹さんのお金で映画を作っているんだ』ということがわかっていたと思います」(宮本)

「伊丹さんはしょっちゅう『映画で借金したり、家庭がめちゃくちゃになったりするようなことはしちゃいけない』とも話していましたね」 (宮本)

『スーパーの女』(1996年)製作現場にて(時事通信フォト)

数々の分野で類稀なる才能を発揮してきた伊丹十三さん(時事通信フォト)

51歳にして映画監督デビュー(写真/立木義浩)

51歳という映画監督としてはまれに見る遅咲き(写真/伊丹プロダクション)

異業種の才能が監督業に進出するのは今や珍しくないが、その先駆となったのも伊丹十三さんだった(写真/伊丹プロダクション)

撮影が始まった当初は、彼の手腕を見定めるような空気もあったという(写真/伊丹プロダクション)

俳優、エッセイスト、イラストレーター、テレビマンなど様々な分野で活躍(写真/伊丹プロダクション)

「僕らからすると、配信は映画の“垂れ流し”に近いんです。洪水のように作品があって、ものすごい量の選択肢。観るほうは便利かもしれないけど、その中から選ばれなければいけない」(玉置)

「伊丹さんっていつもニコニコしながら喜んでいた気がしますね。僕は伊丹組のスタッフしか知りませんけど、彼らも間違いないなく伊丹さんの笑顔を見たい、伊丹さんが喜ぶ姿を見たいと思っていたはず」(玉置)

「要は(伊丹さんは)“好奇心の人”なんでしょうね。新しいものが好きでしたし、常にいま何が起こっているのかに注目している人だったと思います」(池内)

伊丹十三記念館では、多彩な分野で活躍した伊丹十三の足跡を”13”のコーナーで紹介する(撮影/塩原洋)

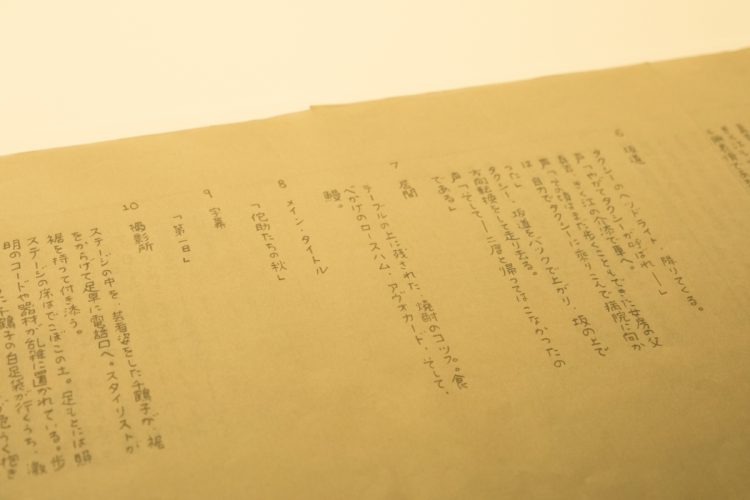

伊丹作品第1作『お葬式』の準備稿。当初のタイトルは『別れの日』だった(撮影/塩原洋)

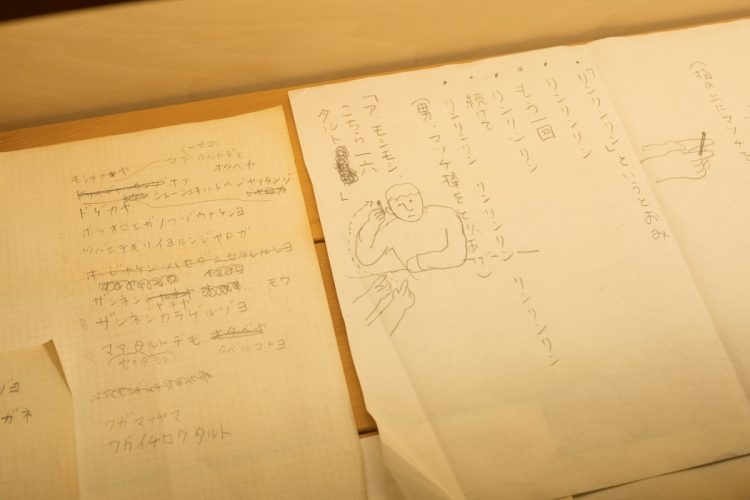

台本は伊丹の手書きによって書かれている。原稿用紙の上半分のみを使う(撮影/塩原洋)

「アヴォカード」といったユニークな伊丹流の表記も(撮影/塩原洋)

伊丹本人が愛用していた金継ぎの器(撮影/塩原洋)

伊丹が愛用していたカメラ実物(撮影/塩原洋)

湯河原の居宅で使われていたダイニングテーブル(撮影/塩原洋)

伊丹は読書がライフワークだった(撮影/塩原洋)

テーラー「池田屋」で仕立てたチャイナ服と刺し子の半纏(撮影/塩原洋)

筆記用具。年季を感じさせる(撮影/塩原洋)

伊丹十三記念館の中庭。建築家の中村好文氏が設計した(撮影/塩原洋)

記念館の横には伊丹の最後の愛車「ベントレー」(撮影/塩原洋)

伊丹十三記念館(愛媛県松山市東石井1丁目6番10号)

多彩なキャリアや趣味を“十三”の名前にちなみ13のコーナーで紹介

1990年代からインターネットの可能性を模索していた伊丹はAppleのファン。映画の製作現場のネット配信に挑戦したことも