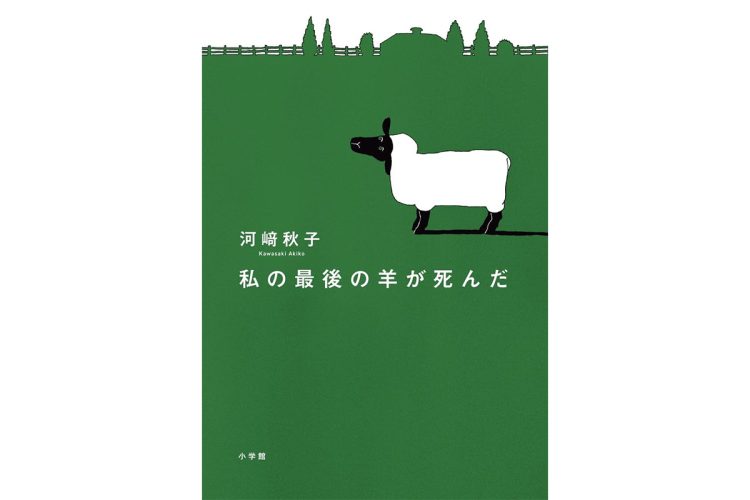

『私の最後の羊が死んだ』/小学館/1650円

【著者インタビュー】河崎秋子さん(崎は“たつさき”が正式表記)/『私の最後の羊が死んだ』/小学館/1650円

【本の内容】

今年『ともぐい』で直木賞を受賞したばかりの著者が意外にも初めて刊行したエッセイ集。テーマは、前職「羊飼い」について。《本稿では、私がどうして羊飼いという職業に就くに至ったのか。そして、なぜ現在は羊飼いをやめているのか。ごくごく個人的な記録として綴っていこうと思う》(「はじめに」より)。その波瀾万丈は、章タイトルからも伝わる。「羊飼いの終わりと始まり」「羊はどこだ、そして山羊との戦い」「羊とゆかいな人間たち」「羊の病と戦い」「羊飼い兼作家志望兼ケアラー」「チャンスの神様の前髪を掴む」「羊飼い終了記念日」の全7章。淡々と綴る中に河崎さんのユーモアがあふれ、笑みがこぼれることもしばしば。羊への深い愛も伝わってくる。

今となっては、極端な針の振り切れ方をした自覚はある

『ともぐい』で直木賞を受賞した河崎秋子さんは、2019年に作家専業になるまで、北海道・別海町で羊飼いの仕事をしていた。羊飼いになるまでとなってから、小説を書き始めて羊飼いをやめるまでの怒濤の毎日を描いたエッセイ『私の最後の羊が死んだ』がとにかく面白い。

「作家前夜」のことを書こうと思ったきっかけは、何だったのだろう。

「ご依頼いただいたというのが一番大きなきっかけですが、タイミングが良かったんですね。ちょうど羊飼いをやめると決めた時期でもありましたし、仕事のことはこれまでエッセイではちょこちょこ書くことはあっても1本筋を立てて書く機会はなかったので、自分でも書いておきたいなと思いました」

15年も羊飼いをしていたのに、作家になって経歴を紹介するときに「自称羊飼い」と書かれたことがあるそう。

「最近もありました。それだけ馴染みのない職業だと思い知らされたできごとですけど、私は羊飼いの仕事をずっとやってきましたし『自称』ではないです」

今回の本が出て、さすがに河崎さんの羊飼いを「自称」と書くメディアはなくなるだろう。

大学を卒業した2002年は、のちに就職氷河期といわれる時期のまっただなかだった。就職活動をしてもなかなか決まらず、それならば自分のやりたいことをやろうと、河崎さんはニュージーランドに渡る。受け入れてくれた農家で、1年間、羊飼いについて学んだ。

「当時は『就職氷河期』とも言われてなかったですし、そんなにひどいことだという実感もなかったです。内定が出ないなら、自分のやりたいことをやるっていうぐらいの気持ちでしたが、今となっては、われながら極端な針の振り切れ方をしたな、という自覚はありますね」

両親は手放しの賛成ではなかったが、「やりたいならやってみなさい」という姿勢だったそうだ。

「当時はわかっていなかったけど、それがとてもありがたいことだったとだんだんわかるようになりました」と河崎さん。

ご実家は道東の別海町にある酪農家で、牛を飼っている牧場の一角に、畜産試験場から払い下げてもらった2頭の羊を育てることから河崎さんの羊飼いの仕事は始まった。

実家は酪農家でも羊は飼ったことがなかった。牧場で契約している獣医師は牛しか診ることができず、ほとんどの病気は河崎さんが自分で何とかするしかなかった。羊が大きくなれば食肉加工場に持っていき、羊肉の販路も開拓しなければならない。すべての行程を手探りで、形にしていった。

当初の計画では羊を増やし、独立して自分1人で食べていけるようにしようと考えていたが、酪農を始めた父が脳卒中で倒れ、介護が必要になって、家を離れるわけにいかなくなった。

「振り返ってみたら、通ってきた道には山があったり谷があったり、結構いろんなことがあったなと思います。これはこういうことだったんだ、と言葉を見つけながら書いていったところもあります」