『図書館を建てる、図書館で暮らす 本のための家づくり』/橋本麻里、山本貴光・著

【書評】『図書館を建てる、図書館で暮らす 本のための家づくり』/橋本麻里、山本貴光・著/新潮社/3630円

【評者】鴻巣友季子(翻訳家)

いま英米で日本文学のブームが起きている。日本文学のなにがそんなにうけているのだろう? 一つはミステリなどの犯罪もの、二つめにシュールなもの、三つめにフェミニズム、四つめに「癒し」的なカテゴリーがある。四つめの鉄板素材は、猫、喫茶店、そして図書館だ。静謐な空間、知的でやさしい世界。

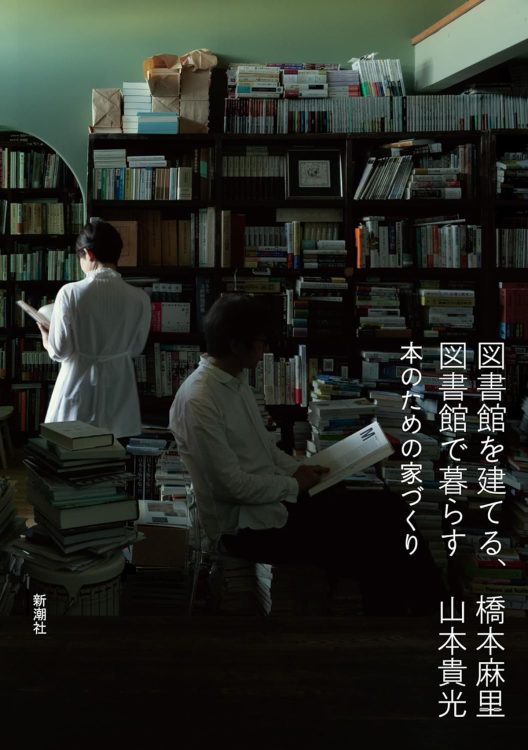

そんな図書館に住みたいと本好きはよく言う。ここにその実例をご紹介しよう。稀代の本読みであり蔵書家である橋本麻里と山本貴光の自宅は、文字通りの図書館だ。「図書館のように大きな書架がある」のではない。そういう家は私も見てきた。そうではなく、家自体が図書館なのだ! ちなみに、橋本が館長で、山本が司書長という肩書である。「森の図書館」と名づけられたこの建物は、逗子の山と森の緑に抱かれるようにして建っている。

建物内は書架のスペースがほとんどを占め、その中央に、天井の高い、「ロマネスク時代の修道院の図書室」をイメージしたという「閲覧室」がある。自然に接しつつ明るすぎず、心地よく籠れるような部屋だ。橋本によれば、中世西洋風の“陰翳礼讃”の実践だという。この閲覧室はおふたりの仕事場、作業場でもあるし、打ち合わせの場にもなるし、寛ぐためのリビングでもあるし、食事さえもここでとるとか。

お互いの専門である日本美術・現代美術、古代哲学や歴史系の書物から、あらゆる人文書、社会科学、サイエンス、国内外の小説、俳句・短歌、音楽、映画などに関するハードカバー、文庫、新書、雑誌、図版本などに囲まれながら。

設計を担当した三井嶺に「リビングダイニングは要らない」と注文したというから、徹底している。住むということ、いや、いっそ生きるということへのコンセプトが非常に明確なのだろう。書物とともに暮らす、というより、書物に融けこんで暮らす。本好きにはこのうえない夢の書だ。

※週刊ポスト2025年2月28日・3月7日号