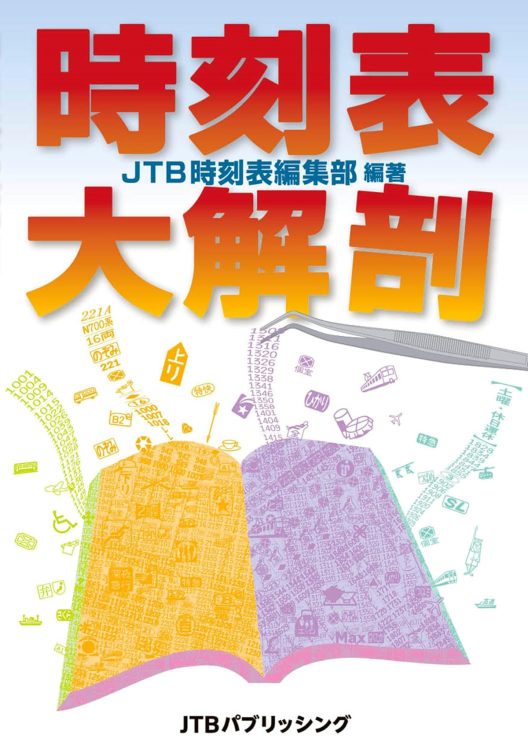

『時刻表大解剖』/JTB時刻表編集部・編著

【書評】『時刻表大解剖』/JTB時刻表編集部・編著/JTBパブリッシング/1760円

【評者】川本三郎(評論家)

時刻表を通しての鉄道よもやま話。“数字だらけの紙の塊”が奥の深い蘊蓄によって魅力的な鉄道考現学になっている。

定期刊行される時刻表は明治二十七年に発行されたのが最初。福澤諭吉が手塚猛昌という慶應義塾出の出版人に時刻表の出版をすすめたのが始まり。福澤は一八三九年にイギリスで出版された、シャーロック・ホームズものにも登場する時刻表の第一号、ブラッドショーを参考にした。

そもそも公共交通機関の時刻表は一七世紀のフランスで乗合馬車のために作られたもので考案者は哲学者のパスカルという。JTB時刻表の創刊は大正十四年(一九二五)。はじめ業務用だったが市販してほしいという要望が多く、それに応えた。

時刻表を見ているとふだんは気づかない鉄道があらわれる。例えば新幹線のページには博多南線というあまり名を聞かない路線がある。博多駅から博多南駅まで八・五キロ、たった一駅。山陽新幹線が博多まで延伸した時、地元住民の要望で作られた。在来線扱いだが新幹線の車両を使っているため時刻表では山陽新幹線のページに記載されている。

JRではないがJTB時刻表に載っている鉄道もある。これは結構数が多い。五十ほどある。いすみ鉄道、天竜浜名湖線、北条鉄道、智頭急行、若桜鉄道、土佐くろしお鉄道中村線、肥薩おれんじ鉄道、わたらせ渓谷鐡道、阿武隈急行、IGRいわて銀河鉄道、山形鉄道フラワー長井線、道南いさりび鉄道などなど。多くは国鉄だったものが新幹線の開通によって第三セクターになったもの。数えてみたら半数に乗っている。死ぬまでになんとかこれを完全乗車してみたい。

一年のうち二日しか開業しない駅もある。香川県の予讃線、海岸寺-詫間間にある津島ノ宮駅。津島神社の年二回の祭礼のときだけ営業する。ぜひ行ってみたい。時刻表は鉄道の死も伝える。津軽線の蟹田-三厩間は二〇二二年の大雨で不通になったままという。

※週刊ポスト2025年3月28日・4月4日号