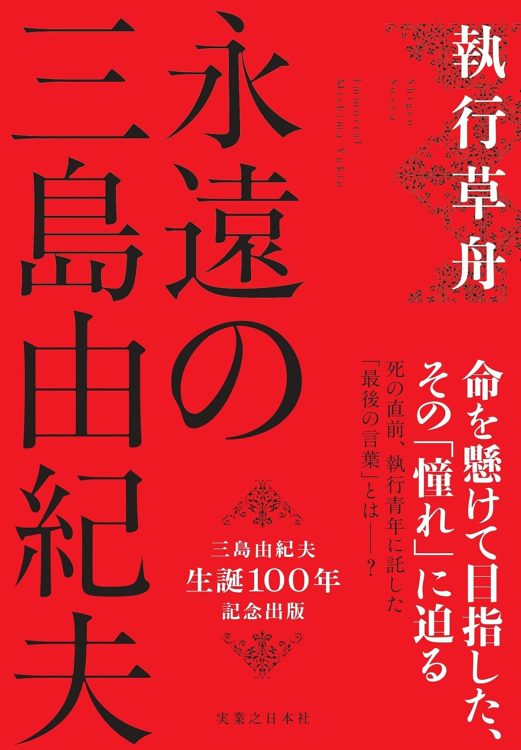

『永遠の三島由紀夫』/執行草舟・著

【書評】『永遠の三島由紀夫』/執行草舟・著/実業之日本社/2530円

【評者】平山周吉(雑文家)

半信半疑で読み出し、いつのまにか、三島由紀夫生誕百年に出現した決定的三島本ではないかと昂奮している。

三島の早過ぎた晩年に出会った十六歳の少年が、本書の著者・執行草舟である。小学一年生にして『葉隠』から決定的な影響を受け、三島の文学を熱愛する執行少年は、八ヶ岳で四十一歳の三島に出会う。二人は年齢の差を超えて、文学と芸術の話に没頭する。それから四年間、長い時には十時間の対話をした。最後の電話は三島事件の半年前にあった。

「葉隠が何よりも私たちを結んでいたのです。葉隠なくして存在し得ない関係だったとも言えましょう」

出会いの時、三島はライフワーク『豊饒の海』の第二巻『奔馬』にとりかかる前で、執筆するか否かと悩んでいた時だったという。

「信じられないことですが、先生は私との出会いによって『豊饒の海』を完成させなければならない、と決意したと仰ったのです」

対等に話し合う二人、渾然一体となった思想のやり取りを読むと、記憶による美化があるのではとも読める。その懸念が一掃されるのは、第五章「憧れに死す」以降である。ここから執行自身によって捉えられた晩年の三島が動き出す。余り人に見せなかった三島の内面が描かれ、三島の肉声が響き出す。

なかでも第六章「恋闕の詩情」は最も美しい。十八歳の執行は八ヶ岳で、三島と二人だけで馬の遠乗りをする。恋に悩む執行に、三島は「私はこの詩によって〈青春の苦悩〉を最終的に乗り越えてきた」と言い、王陽明の詩「偶感」を示す。「君にだけ教える」と終戦後の苦悩を語る。それどころか、馬上で朗々と「偶感」を吟じる。

「私とちょうど対話を交わしていた頃には、陽明学に没入し、知行合一そして文武両道の実践の道を激しく歩まれていたのです」

ほんの一端しか紹介できなかったが、「最後にして最大の文学」だった切腹をも含め、三島文学全体の再考を強く促す本である。本書の中の三島は、永遠に初々しい。

※週刊ポスト2025年3月28日・4月4日号