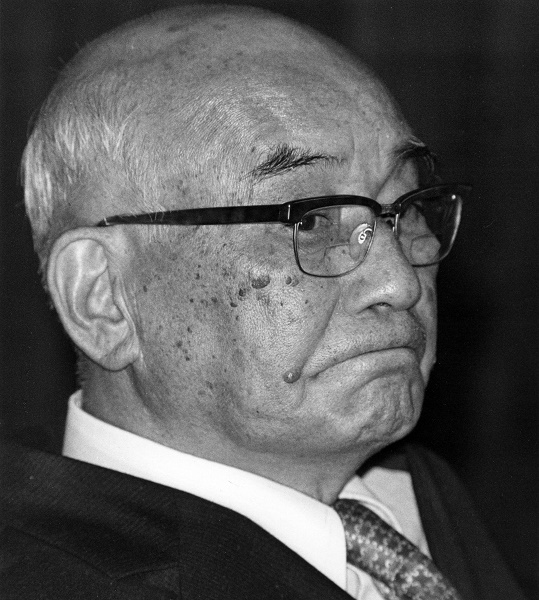

土光敏夫氏(写真:Fujifotos/アフロ)

経営者として辣腕を振るい経団連会長、第二次臨時行政調査会長まで務めた土光敏夫氏は、一方で質素な生活を貫き、その生き方は「清貧」そのものだった。作家・歴史家の加来耕三氏は土光氏を“中興の祖”と評する。加来氏はさらに、その根底には「心学」の思想が流れているという。

* * *

かつて“メザシの土光”と呼ばれた伝説の経営者がいた。土光は、経営難に陥っていた石川島播磨重工業や東芝に請われて社長に就任し、死に体だった会社を甦らせた人物である。いまの若者が土光敏夫の思想を理解するのは難しいかもしれない。しかし、土光はこの閉塞した世の中を変えられる、最も良質な日本人らしい美質を育み、備えていた人物だったといえる。

もともと設計技術者だった土光は、会社を大きな機械に見立てて設計図を描き、全体が円滑に動くよう再生させたと評されている。朝鮮特需やいざなぎ景気の到来など、幸運にも恵まれたが、運も実力の内である。その手腕を買われて、第二次臨時行政調査会の会長に就任し、国鉄の民営化など行革にも辣腕を振るった。

“メザシ”の由来は、NHKの取材で夫婦の食卓が映し出されたときに、メザシ(イワシ)や梅干しなど非常に質素なおかずが並んでいたためだ。

収入の大半は母親が創設した学校の経営に消え、住まいも身なりも無頓着。海外出張でも単身で乗り込み、夜の宴会にも参加しない。

〈会社の仕事で「ムダ、ムリ、ムラを排除せよ」と合理化を要求している者が、自分の日常を律せられぬようでは説得力がない〉(『土光敏夫大事典』より)