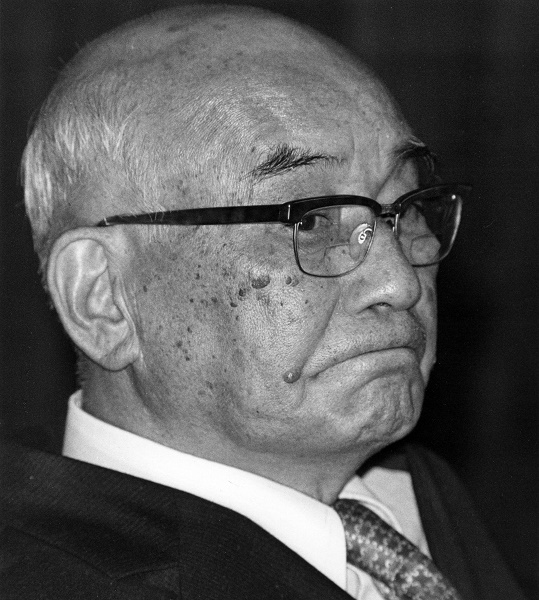

土光敏夫氏(写真:Fujifotos/アフロ)

経営者として辣腕を振るい経団連会長、第二次臨時行政調査会長まで務めた土光敏夫氏は、一方で質素な生活を貫き、その生き方は「清貧」そのものだった。その思想は没後28年経っても色あせることはない。土光氏の哲学を、『清貧と復興 土光敏夫100の言葉』の著書があるジャーナリストの出町譲氏が解説する。

* * *

今から5年前の2011年6月、横浜市にある土光敏夫の自宅が取り壊されると聞き、取材に赴いた。住宅地の中にある家は、とても東芝社長や経団連会長、第二臨調会長を勤め上げた男の家には見えなかった。

敷地が30坪ほどのごく普通の簡素な一軒家。部屋の数は4つ程度で、約8畳の台所で妻とともにメザシを食べていた映像が1982年にNHKで放送され、彼を象徴する「メザシの土光」の異名がついた。

行政改革を実現できたのも、「財界トップの土光さんがあれだけ慎ましく生活しているのだから」と国民の支持を得たことが大きかった。彼はこんな言葉を残している。

〈一月の生活費なんか、ちょっと前までは三万円くらいですんだ。庭で採れた野菜を食べて、背広とかクツとか、そんな物は破れるまで用いる。いくら立派な格好をしてたって、人間はしょせん中身で評価されるものでしょう。今はさすがに生活費もかかるようになったが、なに、それでもせいぜい月に一〇万円くらいのものですよ〉(『土光敏夫大事典』)

土光が清貧な暮らしを続けた理由は、無駄を嫌った合理主義に加え、「自主・自立」の哲学によるものだろう。庭の木は自分で切り、家庭菜園で採れた野菜を食す。仕事でもそれは同じで、お茶汲みくらい自分でできると女性にさせることをよしとしなかった。また、地方への出張は始発の飛行機で向かい、最終便で帰宅。泊まりになると必ず催される接待の宴会を避けるためだ。経団連会長時代には、社長同士の夜の会合には顔を出さず、会議をしたいのならば朝すればいいと主張した。