細田昌志氏による『力道山未亡人』が第30回小学館ノンフィクション大賞を受賞

第30回の節目となる「小学館ノンフィクション大賞」の最終選考会が昨年末、行なわれた。今も操業を続ける捕鯨船の乗組員たちの群像ルポ、1700冊にも上る使用済み手帳の収集・共有・分析、生と死が複雑に交錯するデジタル遺品の考察など、最終候補に残った4作品の中から大賞に選ばれたのは、国民的人気を誇ったプロレスラー・力道山の妻の貴重な回顧録。唐突すぎる夫の死の舞台裏とその後の波瀾の半生が明かされる。受賞作は今春にも刊行予定。

【受賞作品のあらすじ】

『力道山未亡人』細田昌志(ノンフィクション作家/52歳)

1941年、横浜市に生まれた田中敬子は少女時代から成績優秀、高校2年生のときには社会人や大学生を抑え「英語論文コンクール」で優勝するなど、才媛として早くから頭角を現わしてきた。

そんな敬子の運命を一枚の貼り紙が変える。そこには「日本航空客室乗務員・臨時募集」とあった。「どうせ受かりっこないから、大学受験の予行演習のつもりで」と採用試験に臨むと、何と合格。田中敬子は晴れて日本航空第十九期客室乗務員となった。

この時代の日航スチュワーデスほど、エリート官僚やビジネスマンにお見合いを所望された存在はいなかったろう。当時のJALのブランド力もある。敬子にもその道が用意されていた蓋然性は低くなかったはずだ。しかし、彼女を見初めたのは、官僚でもビジネスマンでもなく“戦後復興のシンボル”プロレスラーの力道山だった。ここから、人生は一気に急旋回するのである。

幸せは永劫続くかに思われたが、半年後、夫は不慮の事故で他界。誰もが羨むシンデレラは、一転して悲劇の未亡人となった。四人の子供と五つの会社、莫大な負債と相続税が、22歳の未亡人の両肩に圧し掛かった。常人なら精神を病んでいたかもしれない。あるいは、失踪してすべてを投げ出しても不思議はない。しかし、敬子はそうはならなかった。彼女を支えたものは何だったのか。

本書は「力道山の妻」「力道山夫人」として、これまで語られてきた回顧録とはまるで異なる。「力道山未亡人」として好奇の視線に晒され、男性社会の洗礼を浴び、プロレスという特殊な業界に翻弄されながらも、昭和・平成・令和を生きる、一人の女性の数奇な半生の記録である。

【受賞者の言葉】

細田昌志氏「夫の死後置かれた過酷な境遇」

「事実は小説より奇なり」とはノンフィクション作家のためにあるような至言である。本書の主人公・田中敬子は、まさに創作を凌ぐ存在と言ってよく、82歳となった今も講演に招かれては、亡き夫との思い出を語っている。

一方、田中敬子がいかなる経緯で日本航空の客室乗務員の職に就き、力道山と結ばれたのか知る人はさほどもいない。夫の死後、置かれた過酷な境遇についても、彼女はほとんど口にしてこなかった。筆者はこれらのことを知りたくて筆を執った。当初は悠長に構えていたが、いくつかの事情も重なって、大賞に挑むことに決めた。

最も苦心したのが、集積した証言の裏を取る作業である。記憶違いもあるだろうし、昨今、ノンフィクションとインタビュー本の混在も著しい。締切間際はそのことに注力したと言っていい。

応募原稿を書き送った夏の終り、「一人打ち上げ」に託け、赤坂の中華料理店で痛飲した。店を出る頃には真夜中となっていた。酩酊していたせいか道に迷った。引き返すのも億劫で、住宅街を直進すると行き止まりである。古くて大きな建物にぶつかった。見上げると「リキマンション」とあった。田中敬子が新婚だった22歳から40歳まで住んだ建物は、今もそのまま残っているのだ。

「力道山に呼ばれている」と感じた。とすれば「お疲れさん」と慰労されているようだが、「こんなもの書きやがって」と激怒しているのかもしれず、彼の“真意”を測りかねた。

拙作が大賞の栄誉に与ったことで「前者だったのでは」と些か安堵している。

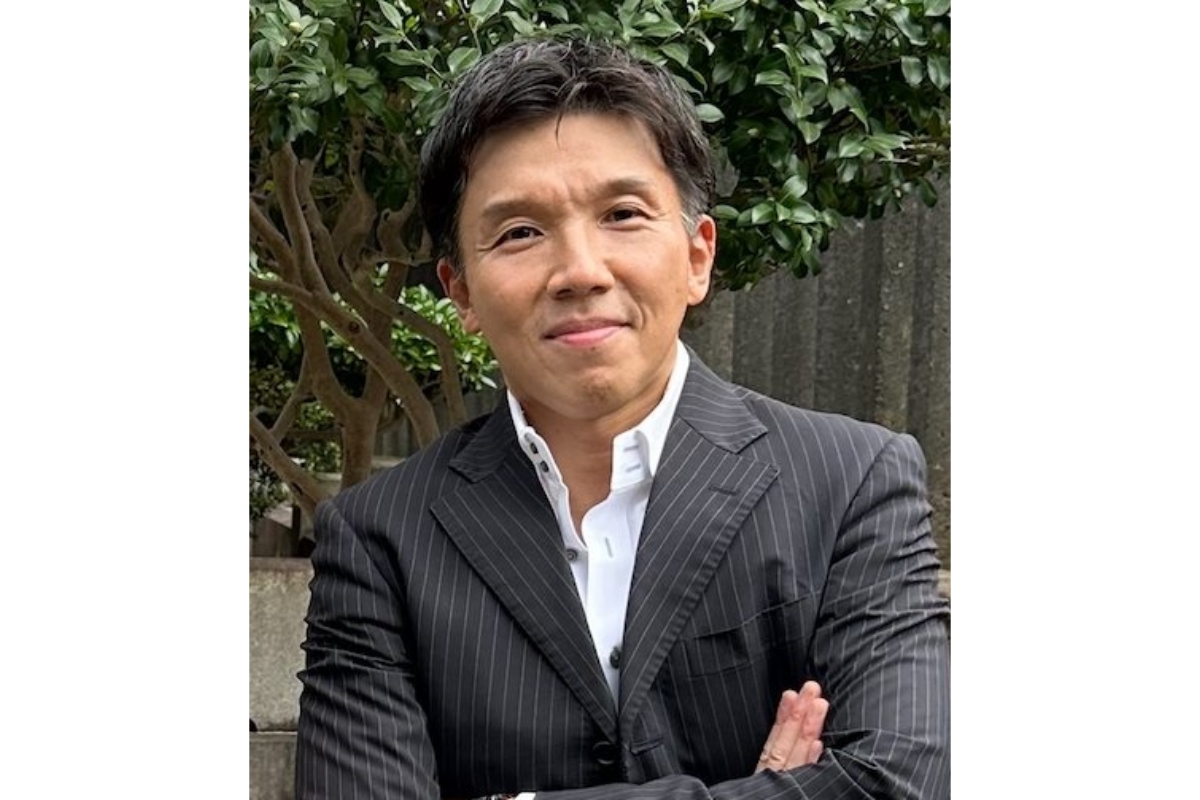

【プロフィール】

細田昌志(ほそだ・まさし)/1971年岡山市生まれ、鳥取市育ち。鳥取城北高校卒業。リングアナウンサー、CSキャスター、放送作家を経て作家に。2021年『沢村忠に真空を飛ばせた男』(新潮社)が第43回講談社本田靖春ノンフィクション賞を受賞。

※週刊ポスト2024年2月2日号