低所得層エリアの「世知辛い教育格差」

そもそも地価の安い土地に引っ越すと、子どもの教育にも影響します。

アメリカでも居住地によって通える公立校が決められていますが、学校は地域の税収で運営されるので、低所得層が集まる地域では学校の運営費が集まりません。学校にお金がなければ、当然、施設やプログラム、教師の質などが下がり、授業内容の質も下がります。

そうなると、貧乏な地域の学校に通った子どもの学力は低く、裕福な地域の学校に通った子どもの学力は高くなりがちです。

それに、住む土地は教育格差だけでなく、安全の差にもつながります。

貧乏な地域は罪を犯す子どもや、ギャングに入っている子どもがウヨウヨいるのです。

だからアメリカの一部の学校では、生徒が銃やナイフを持ち込まないように金属探知機が設置されています。「難民」家の隣町の高校もそう。怖すぎです。

余談ですが、妻が出産で入院した病院にも金属探知機が設置されていました。病院がスラムのど真ん中にあったということもあり、病院に入る際の荷物検査もかなり厳重でした。「銃など危険物の持ち込みは禁止」という看板もあって、アメリカを感じました。

皆様も、アメリカを歩く際は気をつけてください。ワンブロック違うだけで、全然違う危険な世界になることがあります。

僕は副業のライドシェアでいろいろな街を走っていますが、隣町は犯罪率が非常に高いエリアなので、これまで夜間のライドシェアは控えてきました。簡単に銃が手に入るということは、いつ殺されるかわからないということ。

でも、大工の仕事がレイオフの時はそんなことも言っていられません。めちゃくちゃ緊張しながら走ってます。

教育の話に戻します。日本の公立校では基本的に全国どこでも同じレベルの教育が受けられますが、アメリカは地域によって教育の質が大きく変わってくるので、貧乏な地域に生まれた子どもはどうしても、貧乏から抜け出すのが難しくなります。

つまり、貧乏な人はずっと貧乏で、その子どもも貧乏なままの可能性がある。

だから、親としてはただ家賃の安いところを見つけて住むことはできません。自分の住む場所が子どもの未来も左右してしまうので、住む地域は慎重に選ぶ必要があるのです。

たまに、貧困家庭出身の子どもが頑張ってハーバード大学に入って成功した、なんて話もありますが、それほど頻繁にある話じゃありません。

やっぱり、お金持ちの家の子はお金持ちで、貧乏な家の子は貧乏なまま。アメリカンドリーム、どこ行った。世知辛い話です。

(第2回に続く)

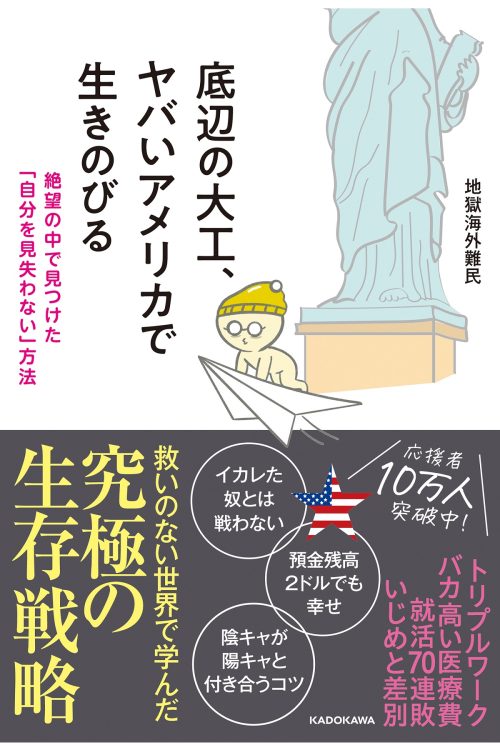

『底辺の大工、ヤバいアメリカで生きのびる 絶望の中で見つけた「自分を見失わない」方法』(KADOKAWA)