また石嶺担当の翻訳機も画期的だ。研究室の入口にゴジラや大魔神のマスクを飾り、野乃をよくギョッとさせる昭和の特撮好きな彼は、〈東京ローズ〉や〈ラビアン・ローズ〉などと名付けたバラに話しかけ、その反応をAIに言語化させる。

「舞台設定は2028年。さすがに今の今だと翻訳までは無理な感じもするので、文庫になる時に合わせたくらいの、近未来です」

〈生成AIは、結果が出ないと、脚色するようになるから〉と言って成果を一向に公表しようとせず、そのくせ実験の度に野乃を呼んでお勧め映画を見せたがる石嶺や、〈今日もおしゃれ〉な三井。訳あって木こりの祖父に育てられ、研究テーマも菌根菌を介した〈森のネットワーク〉の解明に据える主人公など、多彩で魅力的な登場人物。また巻末の参考文献が示すように、植物の生態や戦略を巡る事実関係を読むだけでも、興奮必至の1冊だ。

「実際にアカシアが樹液を使って蟻を操ったり、本当かよって思うことが事実だったりするんですよね。まあ、今作ではその事実を相当膨らませてはいますけど」

〈クラウン・シャイネス〉とは、森の木々が互いの葉が重ならないよう譲り合う、奥床しい現象のこと。そうした森の素晴らしさを荻原氏は描いた上で、油分の多いユーカリが競合植物や害獣の排除を狙って自然発火する〈コアラ殺し〉と呼ばれる現象にも言及し、〈植物は、けっして優しくない。むしろ残酷だ〉と野乃ならずとも思ってしまう。

「野乃も単に明るいだけの自然児ではないし、人間だっていろいろある方が普通。よく僕の小説はユーモアがあると言われますが、それも意図的というよりは、30代でなぜか特撮オタクの石嶺とか、誰かしら人間を登場させて描いていくと、どんな深刻な話でも普通に面白いことが起きるんです」

その石嶺と調査に訪れた森で野乃は猿の群れに襲われ、付近には鹿や熊も出没する。一連の異変に彼女が一樹を抱えて挑む格闘シーンも見物で、〈地球に緑を〉〈我らが緑の大地〉とAIを介して繰り返す彼らは、果たして敵か? 味方か?

「実は僕が一番好きなのはUMAなんですが、少なくとも人間は万物の霊長ではないよと。地球上の生物の総重量の99.7%は植物で、人間は残る動物の中のごく一部だってことを、忘れちゃいけないと思うんです。

人類はミツバチが消えたら4年で滅びるともいわれるように、当たり前にある何かがひとつなくなるだけで全体に甚大な影響が及ぶ。その単純で恐ろしい構造を、自分も含めて全然分かってないなあ、同じ地球に生きる者同士、もう少し想像力を働かせてもいいよなあということを、やっぱり書きたかったんだと思います」

その想像力を本当は人間にも発揮したいところだが、「それはまた別のお話」と荻原氏は言う。まずは本書を通じて相手を知り、楽しみつつ畏れることからでも、何かは始まるはずだ。

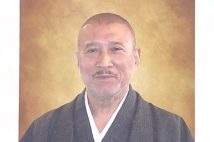

【プロフィール】

荻原浩(おぎわら・ひろし)/1956年埼玉県生まれ。成城大学経済学部卒。コピーライターを経て、1997年『オロロ畑でつかまえて』で第10回小説すばる新人賞を受賞し作家デビュー。2005年『明日の記憶』で第18回山本周五郎賞、2014年『二千七百の夏と冬』で第5回山田風太郎賞、2016年『海の見える理髪店』で第155回直木賞、2024年『笑う森』で第19回中央公論文芸賞。その他、『噂』『さよならバースディ』『愛しの座敷わらし』『金魚姫』など話題作多数。164cm、61kg、A型。

構成/橋本紀子

※週刊ポスト2025年3月21日号