入院していた病室

次に気づいたときは病室に寝ていて、足首にはマッサージ器がはめられ、あらゆるところに管が通されていた。体が固定されているわけではないけれど、管がどうなっているかわからないから寝返りが打てない。握らされているナースコールボタンを押すと若い看護師が飛んできて、体の横に畳んだ掛け布団を入れてくれた。

その翌日はニョロッとした感触とともに尿管が抜かれたと思ったら、「さぁ、歩きましょう」と体を起こされた。「腸が癒着しないよう、手術の次の日から歩いてもらいます」と聞いていたけれど、横にした体を縦にするのがこんなにもキツいものか。

なのに、2日目も3日目も、記憶はみんな断片でしかないんだよね。

ただ、自分の体であって自分じゃない。断続的に手術痕とお腹が痛くて、そうしたらボタンを押せば痛み止めが点滴の中に混ぜられる仕掛けがしてあるから、ポチッとすればいい。それで消える痛みはともかく、体中の不快感はどうしたものか──。

そうした中、日を追うごとにきつくなったのは食事タイムよ。手術の前日から手術後3日目の夜までキッチリ4日間、ガスが出るまで絶食だもの。

食べろと言われても体が受けつけないのは百も承知。だけど、日に3度、同室の人に運ばれたメニューがカーテン越しに私の鼻に襲いかかるんだわ。

みんなが食事を楽しんでいるときに除け者になったことが昔あったのかどうか、どんどんいじけて意固地になって、(どーせ私なんか、どーせ、どーせ、どーせ!)って自分の心の声がうるさい!

そんな声も重湯が出された5日目から聞こえなくなったんだから、人の体はなんともゲンキンだ。重湯から三分粥、五分粥、全粥と、順を追ってご飯に近づいていく。ご飯になったら点滴が外されて、体が急に軽くなった。

点滴を押してトイレに入る苦痛といったら、これも聞いたことはあったけれど、いざ自分で体験してみると話は別。足かせをはめられていた大昔の囚人の気持ちが少しわかった気がしたもの。

(第3回につづく。第1回から読む)

【プロフィール】

「オバ記者」こと野原広子/空中ブランコや富士登山などの体当たり取材でおなじみ。昨夏から故郷・茨城で母を在宅で介護し、今春、看取った。

※女性セブン2022年12月1日号

退院当日の朝食。12日間の入院中、22食の病院食を食した。食事制限のない女性外科の食事はボリュームがあって、かつ美味。

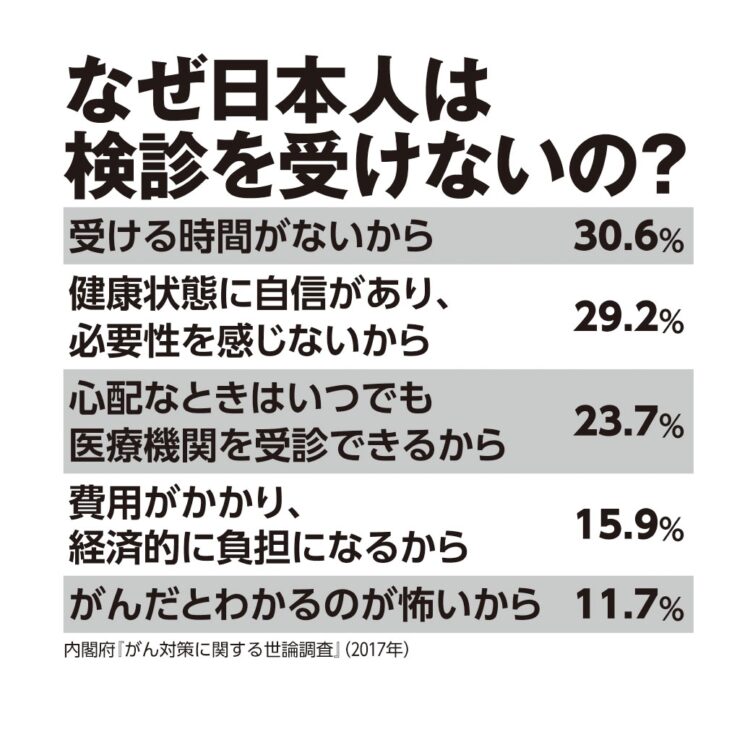

検診を受けない理由とは?

受けておきたい検査一覧