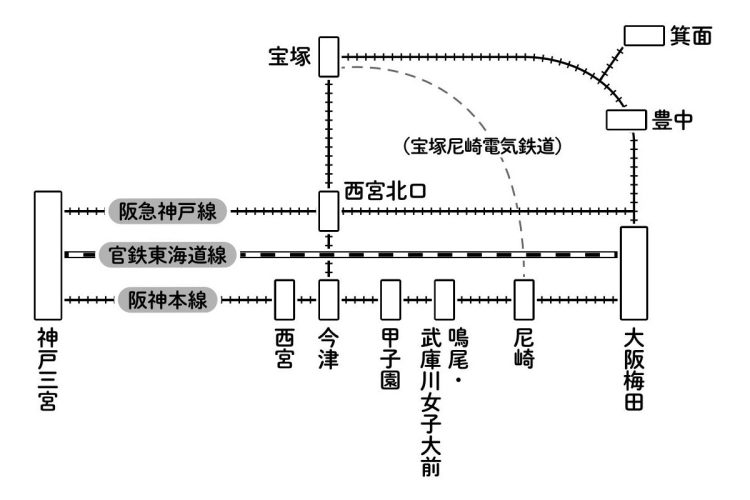

「甲子園」の文字が際立つ阪神電車の広告(『運動年鑑』朝日新聞社)

楽しい休日は甲子園で

阪急が「宝塚」なら、阪神は「甲子園」だった。

1924(大正13)年に、甲子園大運動場(現在の阪神甲子園球場)がオープンした。

5万人収容のスタジアムは、当時、世界最大級を誇った。年ごとに観客が増える高校野球(当時は中等学校野球大会)に対応するため、5か月の突貫工事で完成させた。

目をむくような破格の大きさだったため、「ほんまにそんなにぎょうさんの人が来るんかいな」といぶかしがられた。

しかしいざ大会が始まると、3日目に早くも「満員札止め」となったという。

戦前の甲子園球場は、野球専用グラウンドではなく、あくまでも“大運動場”だった。

行われたのは野球だけではなかった。ラグビーやサッカーはもちろんのこと、北陸から貨車10台で雪を運び込んで「全日本選抜スキー・ジャンプ甲子園大会」を行ったり、グラウンドに戦車を並べて「戦車大展覧会」を開いたり、巨大なステージを設けて「野外歌舞伎」を催したりと、関西有数のエンターテインメント施設だった。

甲子園球場から南へ1キロほど行くと浜甲子園と呼ばれる海浜が広がっている。戦前は大阪や神戸から大勢の人が訪れ、海水浴や潮干狩りでにぎわった。

甲子園球場を核に一帯をレジャーエリアにしようと考えた阪神は1929(昭和4)年、浜甲子園に「甲子園娯楽場」をオープンさせた。3年後には「浜甲子園阪神パーク」と名を改め、一気に拡充していった。

阪神パークでは飛行塔や子ども汽車といった遊戯施設のほか、クジラやペンギンを見ることができる国内最大級の阪神水族館、動物園、プラネタリウムなどを設けた。

一帯には南甲子園運動場やプールなどのスポーツ施設が次々とつくられた。宝塚が家族連れで楽しむレジャーエリアとしたら、甲子園は若者が友達と連れ立って楽しむレジャースポットになっていった。

(第2回に続く)

泥沼の百年対決(阪急VS.阪神)

『関西人はなぜ「○○電車」というのか─関西鉄道百年史─』(淡交社)