片道80キロの通信制高校に「転学」

弁護士費用を立て替える日本司法支援センター(法テラス)の制度を使い、なおみさんは2018年9月初旬に弁護士に相談。翌月に青空さんとなおみさんは、弁護士事務所で校長と教頭に対面した。ここで2人は、「誓約書」にサインをした。パニックになっても人前で自傷行為をしないこと、他人を傷つけないこと、器物損壊をしないこと──などと書かれていた。

よく読めばとても守れるとは思えない内容だった。だが、「何もしなければ学校にいられる」という安堵が勝った。自宅へ帰る車の中で、なおみさんは「これからはキレちゃ駄目なんだよ」と、青空さんに何度も言い聞かせた。青空さんは「分かった、分かった」と言った。

12月中旬の放課後──。青空さんは、格技室の裏でパニックの末に女子生徒を転ばせてしまい、誓約書違反とされた。間もなく、学校にあった青空さんの私物が段ボールに詰められて自宅に配達された。退学届は提出せずに「転学」先を探すことになったが、退学と同じようなものだった。

<中略>

自主退学勧告を受け、青空さんが高校と交わした「誓約書」。高校入学まで青空さんの主治医だった県立こども病院の元神経小児科部長、平林伸一さん(71)に目を通してもらった。

「こういうものは初めて見た」。平林さんは目を見開いた。「二次障害のある発達障害の子は、高校では受け入れませんと宣言しているようなものだ」と言った。だが、青空さんのようにたびたびパニックを起こす子の対応は難しいとし、「学校だけを悪者にはできない」と言った。

高校は、パニックを起こす青空さんを結果的に追い込み、「合理的配慮の限界」を理由として追い出すことになってしまった。マニュアルに従って対応できるような簡単なケースではなかったにせよ、80キロ離れた通信制高校では青空さんを受け止めることができた。問題の本質はどこにあるのか──。

青空さんは今、高校の2年時のことは「あまり覚えていない」という。自主退学勧告を受けた後、学校に通いたいという意欲を伝える手紙を学校宛てに書いたが、青空さんにはその記憶すらない。

覚えているのは、教師に「生徒としてではなく、けだものに触るように扱われたこと」だ。何よりも「それが嫌だった」。

(第2回につづく)

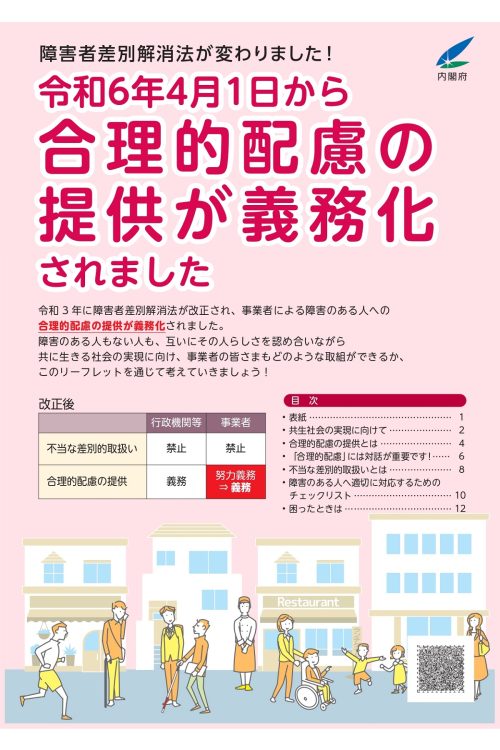

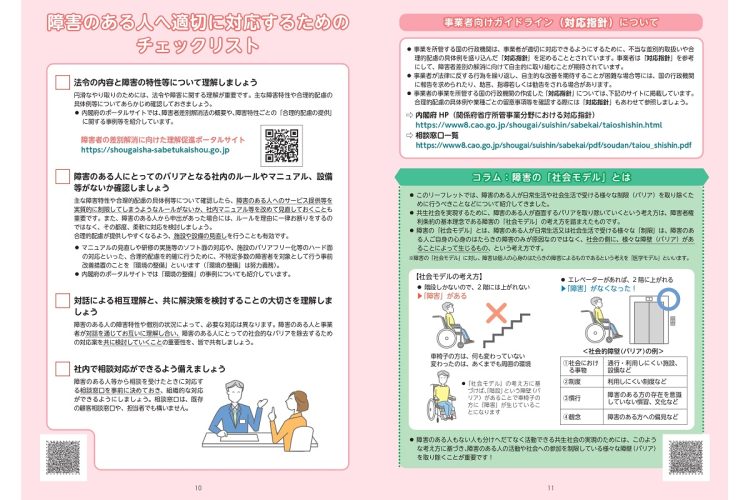

※画像は内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」より

※画像は内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」より

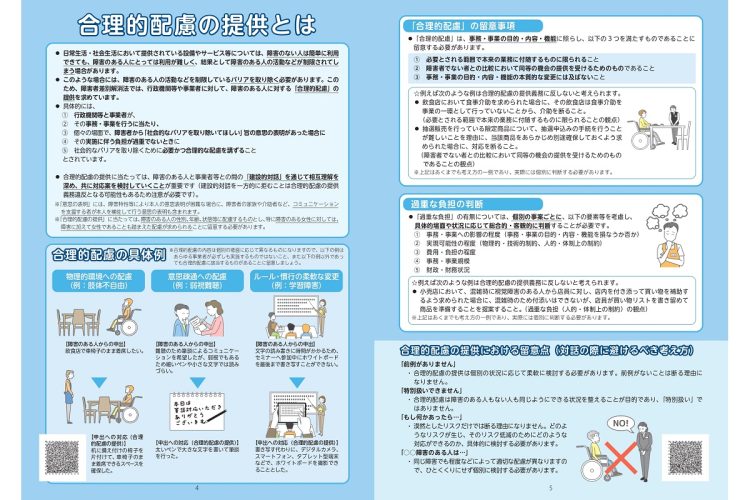

※画像は内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」より

※画像は内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」より

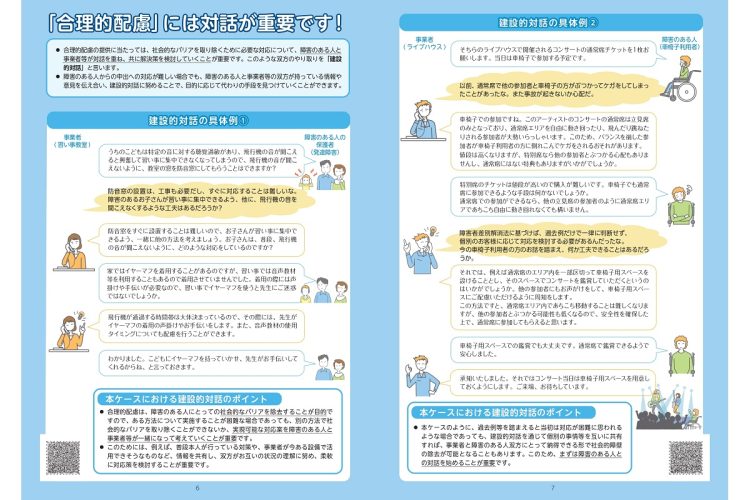

※画像は内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」より

※画像は内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」より

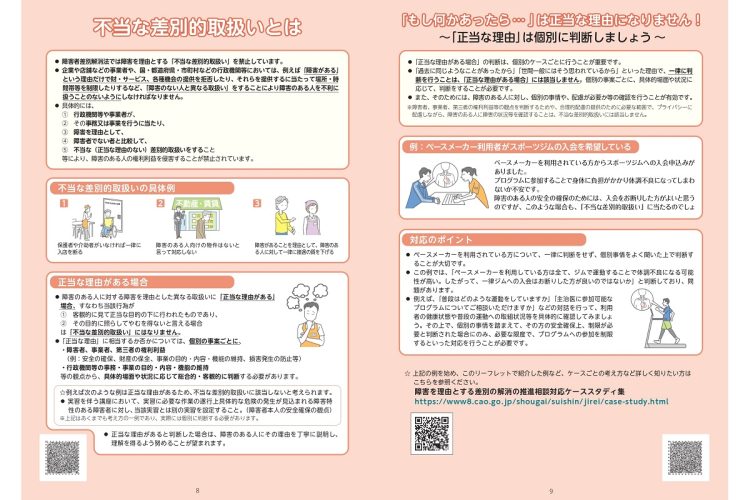

※画像は内閣府リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました」より