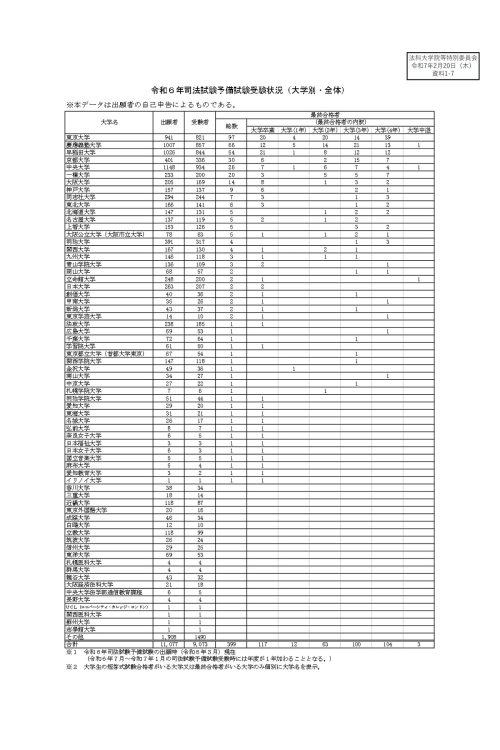

大学別、令和6年司法予備試験の合格者数ランキング(法務省HPより)

裁判所最大の闇。非公式の本音

ところが、懇親会になると話す機会がやってきます。そうすると、非公式で本音を言われることがあります。これは裁判所だけじゃなくて、会社も含めて日本の伝統的なやり方ではないかと思います。仕事の本来の場ではなくて宴会の場で本音を言うということですね。たとえば仕事にしてもちょっとお前遅いぞ、その割には毎日5時に帰っているそうじゃないかとか、何か嫌味を言われたりすることもあります。ですから、この非公式の本音というのは結構きついものがあります。裁判官には響きます。

裁判官は本来独立しているから、所長は裁判の中身に一言も関与することができない建前ですが、懇親会のところで遠回しに一言を言うだけでもあの事件のことをいっているのだなとわかることもあります。当然、それを所長の方もわかっていていっているのではありますが。そういう見えにくいやり方で裁判官の独立が危うくなっているという現実があります。

繰り返しですが、所長は裁判官に個々の事件の判決をこうしなさい──などと命じることはありません。ただ、実際、報道陣も詰めかけるであろう国民の関心が高い裁判などの際は、法廷や傍聴席の準備をどうするかなどの司法行政上の相談事が発生することがあります。ここで事件担当の裁判長と司法行政権を担当する所長との接触が生まれるのです。そんな最中に宴会があれば、ほんの一言いうだけでピンときます。

「君もまだ若いんだから」

「まあひとつ、穏便に頼むよ」

「チャンスはまだあるよ」

「判決は遅くしないでほしい」

所長がこう一言いえば、ああ、あの事件で、画期的な判決を出してほしくない、最高裁の意向に沿ってほしいということだなーとあうんの呼吸でわかります。そして、所長の「指導」は証拠も残りません。こうして裁判官の独立は、陰に陽に危うくなっているのです。

【プロフィール】

井上 薫(いのうえ・かおる)/1954年生まれ。東京都出身。東京大学理学部化学科卒、同修士課程修了。司法試験合格後、判事補を経て1996年判事任官。2006年退官し、2007年弁護士登録。著書に『司法のしゃべりすぎ』『狂った裁判官』『網羅漢詩三百首』など

(第3回を読む)