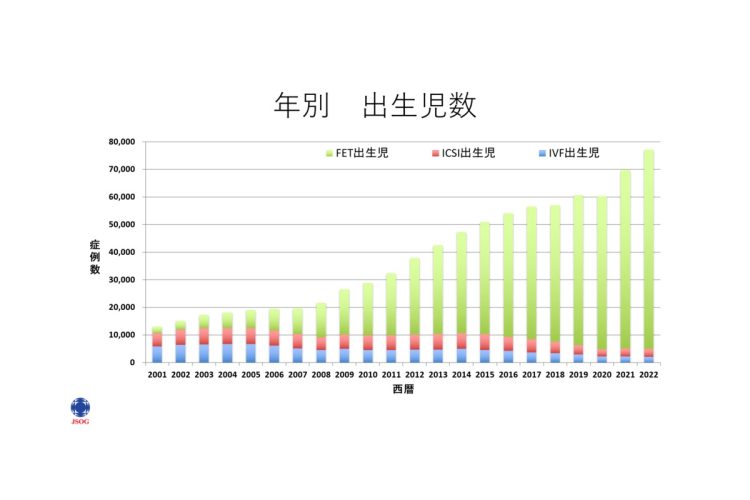

FET:凍結融解胚移植、ICSI:顕微授精、IVF:体外受精のこと。(公益社団法人 日本産科婦人科学会発表の資料より)

「不妊治療が原因なのでは」という不安

だがこれまで研究されてきた報告の中で、体外受精を含む生殖医療そのものによって、生まれた子どもの異常が明らかに多くなるという証明はない。生殖医療による出生児は、全世界で800万人を超えたとも言われる。1978年に、世界初の体外受精の成功例で生まれたイギリスの女性を含め、初期の体外受精による出生児が多数成人し、その後体外受精を必要とせず、妊娠・出産していることも報告されている。

また1978年、世界初の体外受精の成功に大きく貢献した英国のロバート・エドワーズ博士が、2010年、ノーベル医学生理学賞を受賞した際には、ノーベル賞委員会が「体外受精により生まれた子どもたちのフォローアップ研究で、自然妊娠により生まれた子どもたちと同様に健康であることが明らかになり、技術の安全性が確立した」と話している。

その後の推移を見ても、体外受精における染色体異常児の頻度は2~3%で、自然妊娠での頻度と差はないとされている。また先天異常の種類も、自然妊娠から発生するものと同様で、体外受精や胚移植に特徴的なものはない。生まれてすぐ判明する先天異常は、自然妊娠と同率との報告が大半だが、長期的な予後には、まだ不明な点もあり、現在も慎重に調査されている段階だ。

それでもやはり、不妊治療は本当に安全と言えるのかという不安が見え隠れするケースは少なくない。

「自然には妊娠に至らなかった卵子と精子を、人の手を介して妊娠させる。それによって、例えば障害とか、子どもに何らか影響が出る確率が上がったとしても、おかしくないかもしれないと思ってしまう」

こう話すのは、夫婦ともに不妊治療にはどこか抵抗があるという30代後半の女性。「あくまで感覚的なもの」と強調した上で、治療に抵抗感を持つ理由を明かしてくれた。

口には出さないが、漠然とこうした感覚を持っている人は、実は少なくないのではないかと思う。それは当事者も然りで、例えば長年不妊治療を続けた末に出産した40代の女性の話。女性は子どもの発育で気になる場面があるたびに、「“不自然なことをいろいろやった”不妊治療が原因なのでは」という類の不安感が広がる。

それでも「やっと授かったのだから」と周囲に言われると、弱音を吐けない。「治療中には思いもしない感情だった」と口にする背景には、「不妊治療による子どもへの影響は、本当にないと言い切れるのだろうか」という不安が見え隠れする。不妊治療が広がる一方で、“子どもは本来、自然に授かるべきもの”という感覚も、未だ根強いものがあると感じる。

不妊治療の浸透に伴い、治療についての理解も少しずつ広がってきてはいる。それでも「産みたいとは気軽に言えない社会の空気」は未だに存在するのが現実だ。不妊治療を経て出産した事実を、伏せたい人が少なくないのと同じように。こうした出産をめぐるどこか重苦しい空気も、少子化の一翼を担っているかもしれないと思うのは、私だけだろうか。

(第4回に続く)

2022年に体外受精で生まれた子供は、過去最多の7万7206人。

『-196℃の願い 卵子凍結を選んだ女性たち』(朝日新聞出版)