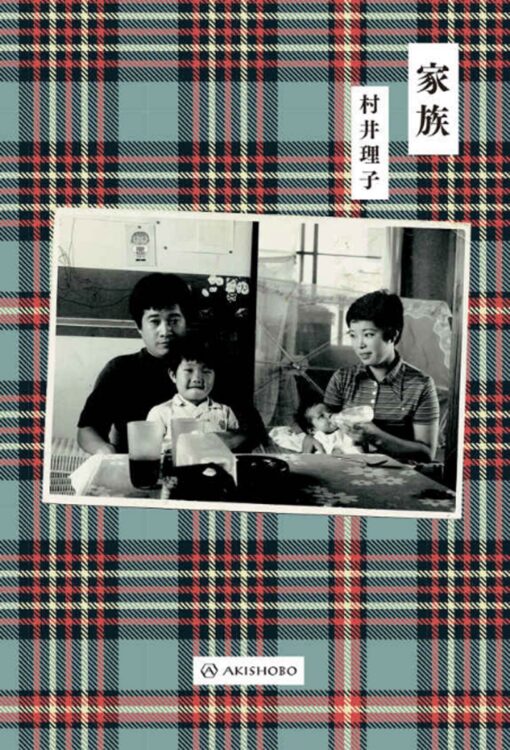

村井理子さんの最新刊『家族』

父が体調を崩したのは村井さんがカナダに留学しているあいだで、病院にはいかず、村井さんの帰国後、吐血して病院に運ばれ、49歳の若さで亡くなった。胃がんだった。父の死後すぐ母は恋人をつくり、子どもとの約束より恋人との関係を優先するようになって、家族はバラバラになる。

兄は2度結婚し、子どもをもうけるが、離婚。事業にも失敗する。経済的にも兄を支えた母が末期がんだとわかったタイミングで、一番下の息子を連れて東日本大震災後の宮城県に移住を決める。移住した先のアパートで亡くなり、まだ小学生の息子が遺体を発見するのは、『兄の終い』に書かれているとおりだ。

「兄はどうしてあんな風に死ななければならなかったんだろう。兄一人の責任ではなく、そうなる背景がきっとあったはずだと思って、この本を書き始めました。兄の子どもたちに、私だけが知っている兄の姿を書き残しておきたいという気持ちもありましたし。

亡くなったとき、兄の預金通帳には70円ぐらいしかなかった。70円で死なせたくはなかったな、と思うんです。お金ぐらい送ってあげればよかった。きっぱり関係を断ち切ってしまったことの後悔が、いまでもあります」

村井さんも結婚し、自分の家族があった。兄に頼まれて何度も送金し、アパートの保証人にもなったが、家賃が支払われなくなり、管理会社から連絡が来たりもした。そういういきさつがあってやむをえず絶った関係だったが、やはり悔いは残るという。

「兄の部屋を撮った写真を、最近ようやく見られるようになったんですけど、子どものころつくったプラモデルが飾られているのに気がついたんです。これが兄の唯一誇れる成果物で、引っ越しをするたびに持っていったのかと思うと、つらい人生を送ったんだな、と思います。あのとき手を差し伸べればよかった、という気持ちはたぶん、この先、一生ついて回るんでしょう」

母は母でしんどかっただろうなと思えるように

『家族』では、自分も含めた4人を手加減せずに書いたつもりだが、一番、書きづらかったのは母のことだったそうだ。

「母については、ちょっと書き過ぎたかな、という気がします。母にはよくわからないところがあり、母が亡くなるときも私は友好的な関係が築けていなかったので。

いま私はちょうど父が亡くなったときの母の年齢なんですけど、母は母でしんどかっただろうな、とようやく思えるようになりました。父とうまくいってなかった母が、新しい恋に猪突猛進したのも、まあしかたがなかったのかな、って」