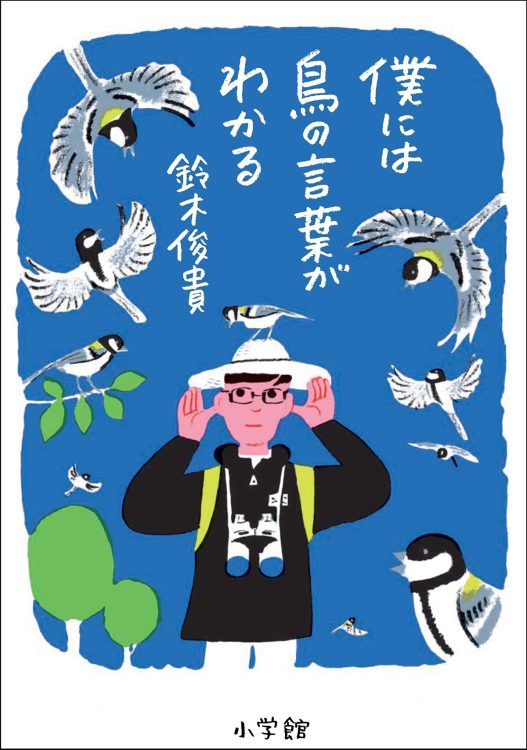

動物言語学者・鈴木俊貴氏の科学エッセイ『僕には鳥の言葉がわかる』

鈴木:大学ではどんな研究を?

川上:本当は鈴木さんのように動物の行動を研究したかったんです。特にゴキブリを(笑)。ですが私がいた大学には行動学の講座がなかったので、卒業論文はウニの精子の運動性だったのですが、サボりがちな学生でした……。でも、動物の行動に関する本は色々と読みました。

鈴木:うれしいな。僕たちは同じように、子どもの頃のあるタイミングで動物に興味を持ったのですが、川上さんは小説家に、僕は研究者になったわけですね。僕は「人間とは異なる動物たちが世界をどう見ているか」が特に気になったのですが、川上さんはどうですか?

川上:鈴木さんは「一度、シジュウカラになってみたい」とおっしゃっていましたよね。私もその気持ちはよくわかります。ただ、私の場合、最初に「世界をどう見ているのか」が気になった他者は動物ではなくて母だったんです。

鈴木:お母さんですか?

川上:ええ、母が私をどのように見ているのか、母として家事をおこない子を育てるのはどのような気持ちなのかが知りたかったんですね。小学生のときです。それ以降ずっと、他者が見ている世界と私が見ている世界の違いが気になっています。どれほど親しい相手でも、世界の見え方は違うだろうし、それを知るのは難しいですよね。

鈴木:あっ、だから川上さんの小説だと登場人物の視点の切り替わりがよく出てくるんですね。まずAさんの視点からの描写、次にBさんの視点……みたいに。

川上:意識しているわけではありませんが、そうかもしれません。私はテレビドラマが大好きなのですが、大きく分けると、一つの視点や立場だけから描くものと、そうでないものとがありますよね。悪役っぽい人物にも、実は何らかの事情や考えがあると丁寧に描写するような。私はそういうものに惹かれます。