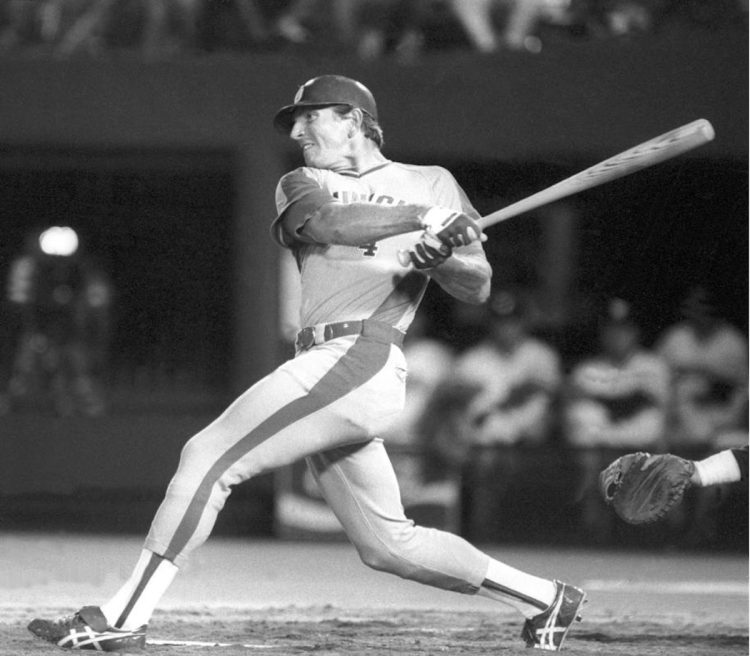

1980年代、田尾、谷沢、大島、宇野らと「強竜打線」を牽引したモッカ(産経新聞社)

デービスとは対照的に、中日というチーム、名古屋という土地に馴染んで、ドラファンにも愛された助っ人はケン・モッカ選手だ。

少し怪しい噂だが、日本文化にも深く精通していたといわれている。

モッカはタイロン・ウッズ選手やトニ・ブランコ選手、あるいはダヤン・ビシエド選手のような長距離弾を期待されたスラッガーではなかった。高い打率でヒットを重ね、チャンスに強く、頼りになる助っ人という印象だ。努力家で、練習熱心だったとも伝えられる。後にメジャーリーグで2球団の監督を任されたくらいだから、人間性や戦術眼にも優れていたのは間違いないだろう。

私は野球の専門家ではないが、少なくともこんな和魂洋才的助っ人は、モッカを除けばバートしか知らない。つまり、どちらもドラゴンズだ。

ウォーレン・クロマティ選手も巨人ファンには愛されたらしいが、宮下昌己投手にストレートパンチを繰り出した一件を持ち出すまでもなく、ちょっとヤンチャだった。打点を挙げた次のイニングで外野守備につくときの「バンザーイ」が代名詞だが、ファンに手のひらを見せていたのは「正式な万歳」の作法ではない。日本球界での成績はさておき、日本文化への造詣ではモッカの足元にも及ぶまい。

そう考えると、ドラゴンズというチームの歴史には、本当に振り幅の大きい、多彩で多様な助っ人が揃っていたのだといまさらながら思うのである。

彼らはグローバル化が進む時代のサンプルでもあり、モデルでもあった。少年ドラファンたちは、自分好みの助っ人の生き方を学び、彼らを育んだ世界の国々に興味を持つ機会を得た。あの頃、「ダイバーシティ」なんて言葉はなかったが、ドラゴンズは多様性の時代を先取りしていたのだ。

※『人生で残酷なことはドラゴンズに教えられた』(小学館新書)より一部抜粋・再構成

【プロフィール】

富坂聰(とみさか・さとし)/1964年、愛知県生まれ。拓殖大学海外事情研究所教授、ジャーナリスト。北京大学中文系中退。1994年、『龍の伝人たち』で21世紀国際ノンフィクション大賞・優秀賞を受賞。『中国の地下経済』『中国の論点』『トランプVS習近平』など、中国問題に関する著作多数。物心ついた頃から家族の影響で中日ファンに。還暦を迎え、ドラゴンズに眠る“いじられキャラ”としての潜在的ポテンシャルを伝えるという使命に目覚めた。