衆院厚生労働委員会で年金問題を厳しく追求する民主・長妻昭氏。2007年12月12日(時事通信フォト)

そこで冒頭の「相互扶助」の話となる。公的年金は自分が積み立てたものでもそれがプラスになって返って来るものでもなく「社会的扶養」を目的とした「国民の共同連帯」による「所得再分配機能」ということになる。今回の案も「そういうことだから」ということか。

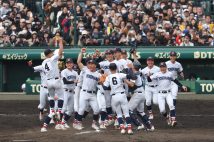

社会保険庁「消えた年金問題」発覚からたった20年

まず【1】の「社会的扶養」は厚生労働省の「年金制度の仕組みと考え方」にある。

〈現行の公的年金制度は、現役世代が納めた保険料をその時々の高齢者等の年金給付に充てる仕組みを基本とした財政方式を採っている(賦課方式)〉

〈我が国の産業構造が変化し、都市化、核家族化が進行してきた中で、従来のように私的扶養だけで親の老後の生活を支えることは困難となり、社会全体で高齢者を支える「社会的扶養」が必要不可欠となってきた。公的年金制度は、こうした高齢者の「社会的扶養」を基本とした仕組みである〉

〈社会的扶養は、現役世代の間で高齢者の扶養の負担を均等化する機能も有する〉

1961年(昭和36年)の国民皆年金(拠出制)から半世紀以上、この国の公的年金制度はまさに「社会的扶養」を実現してきた。60歳を過ぎたら悠々自適の年金暮らし、ふた昔前のアニメに出てくるおじいちゃんおばあちゃんそのものであった。このときの掛け金は35歳未満が100円、35歳以上が150円である。

その年の経済企画庁(現・経済産業省)の年次報告書によれば当時の平均賃金は2万4232円(30人以上事業所)。それを考慮しても割安というか、いかに高齢者に比べて支える労働人口が多かったかがわかる。中卒が「金の卵」だったので労働市場にすぐ送り込むこともできた。

思えば戦争が終わり15年とかそこら、まだ社会は不安定だったし戦争で親や家族を亡くした人がたくさんいた。これからの社会を安定させるために年金制度が必要だった。ベビーブームで子どもはたくさんいたし安い掛け金で当時は十分だった。それまでの現役世代の多くが戦争やその関連で死んだため高齢者の数もいまに比べれば少なかった。そもそも寿命もいまほど長くない。そういう時代に生まれた制度である。

次に【2】の「国民の共同連帯」は日本年金機構の基本理念にある。

〈政府管掌年金が国民の共同連帯の理念に基づき国民の信頼を基礎として常に安定的に実施されるべきものであることにかんがみ、政府管掌年金事業に対する国民の意見を反映しつつ、提供するサービスの質の向上を図るとともに、業務運営の効率化並びに業務運営における公正性及び透明性の確保に努める〉