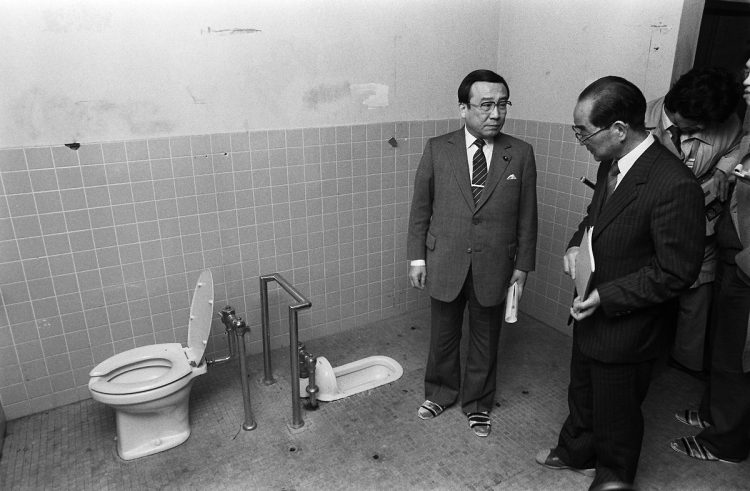

1970年~1980年代にかけて校内暴力が社会問題となると同時に、校則による管理教育も広がり、問題視された。1983年、生徒に壊されて間仕切りがなくなった男子トイレを視察する大塚雄司・文部政務次官(左、当時)。右は案内する町田市の中学校校長(時事通信フォト)

中学はともかく高校は選べるので嫌ならそんなところに行かなければいいという話だが、それも地方によっては高校すら地理的な事情で地域のほぼ全員が行かなければならない場合もある。そういうところは「よそはよそ、うちはうち」でいられるから理不尽な校則が残りやすい、ということか。

「言い方が難しいのですが土地の歴史というか、風土というのもあると思います。保守的な地域や閉鎖的な地域はやはり理不尽な校則が残りやすい。私の地元もそうですから」

都内大手塾講師は「こう言っては身も蓋もないけど」とこう話す。

「結局、偏差値の高い学校や良家の子女が集まる伝統校は多くが自由なんです。これは昔からそう。県下でも有数のナンバースクールや都心の名門私立は生徒の自主性を尊重する。それができる生徒も集まります。本当に言い方が難しいですが、偏差値が40とかそのへんの高校はどうしても校則で厳しく対処するしかない。考えられないほどヤバいのが来ますから。都立の3次募集ですら定員の埋まらない高校なんて厳しく管理しなきゃ崩壊します」

そういう高校の中には「登校したら褒める」「授業中静かにしていたら褒める」「小学校の問題をできるようにして褒める」という方針の学校もある。東京都ではチャレンジスクールとも呼ばれる。どんな小さなことで成功体験の積み重ねが大事というわけだが、実際は都立によっては多くが1年次でドロップアウトする。自由も大切だが秩序も大切、それはわかるが、さすがに寒い日にタイツを履いてはならないは理不尽すぎるし話が違うように思う。

筆者の元教え子の男子中学生も寒い中、生足の女子に同情する。

「たとえばヒートテック履いたら女子だけ不良になるんですかね。僕は履いてますよ。先生も履いてる。なんで女子だけなんですか。それに隣の学区ではタイツOKです。こういうの、なんで野放しにしてるんですか」

ごめん、全部大人が悪い。かつてに比べれば明らかに理不尽な校則は減っているが、それでも地域や学校によっては価値観のアップデートのできない管理教育の亡霊が残っている。実のところ、筆者は肌感としてもこういう理不尽校則はあと10年を待たずに消えると思っているが現役の生徒は堪らないだろう、心ある教師もまたそうだ。